特集コーナー

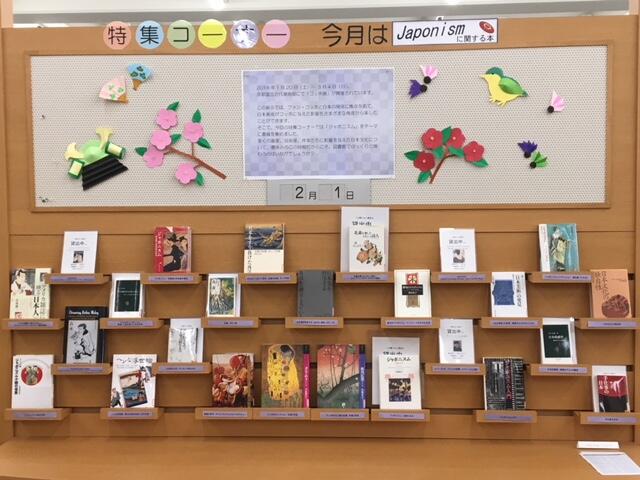

【特集】2018/2・3「Japonismに関する本」

昨年から今年にかけて、国立西洋美術館の「北斎とジャポニスム」や神戸市立博物館の「ボストン美術館の至宝展」など、日本の芸術が西洋に与えた影響に焦点をあてた展覧会が開催されました。今年は「ジャポニスム2018」と銘打って、伊藤若冲展がパリで開催されるようです。みなさんがこの春休みに楽しめるジャポニズム関連の美術展と言えば、京都国立近代美術館「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」や箱根ラリック美術館「ラリックの花鳥風月」でしょうか。

2月と3月の特集コーナーには、北斎、広重、ゴッホ、クリムトなどの美術方面からはもちろん、哲学、文学、ファッションなど、さまざまな角度から「ジャポニズム」をとらえた図書を選びました。まだまだ寒いこの季節、きれいな図版を眺めながらジャポニズムに親しんでみてください。

「こんな本どうでしょう?」コーナーは、2月9日~25日まで韓国の平昌で開催の冬季オリンピックを記念して、オリンピックの歴史や出場経験者の著書、写真集などを展示しています。観戦の合間にぜひどうぞ。

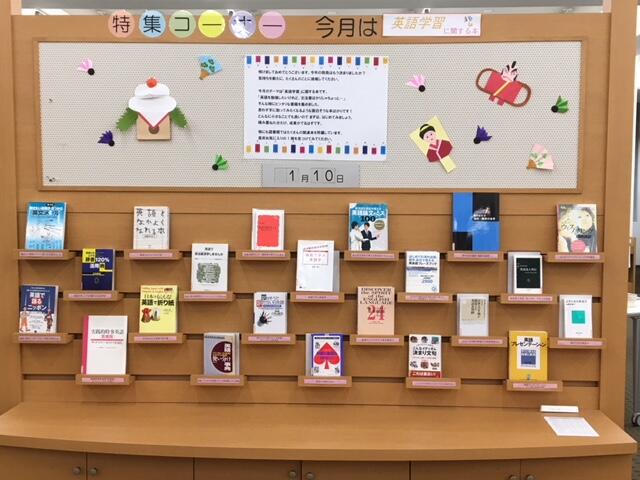

【特集】2018/1 「英語学習に関する本」

新しい年2018年が始まりました。図書館スタッフ一同、今年も皆さんをお待ちしています。どうぞご利用ください。

新年最初の特集コーナーは、今年の抱負の一案として英語学習を考えてみては、という提案です。じっくり時間をかけて学ぶつもりで、おもしろそうな本を手に取るところから始めてみるのはいかがでしょうか。

英文学科の中村先生、奥村先生、田辺先生による『踏み出せ!通訳・翻訳の世界』は、通訳や翻訳に興味のある人の背中を押してくれるのでは。『話すための英語力』なら、留学や就職の英会話を磨くきっかけがつかめるかもしれません。『映画で学ぶ英語学』でおしゃれな言い回しを見つけたり、『英語となかよくなれる本』で苦手意識を克服したり、取り組み方はさまざまです。自分のペースでゆっくり楽しく英語に挑戦してみませんか。

「こんな本どうでしょう?」コーナーには、戌年にちなんで「人と共に歩む犬たち」と題して犬についての図書を選びました。知らず知らず笑顔になってしまうもの、思わず涙がこぼれてしまうもの、人間のそばにずっといてくれる犬たちのことをもっともっと知ってください。

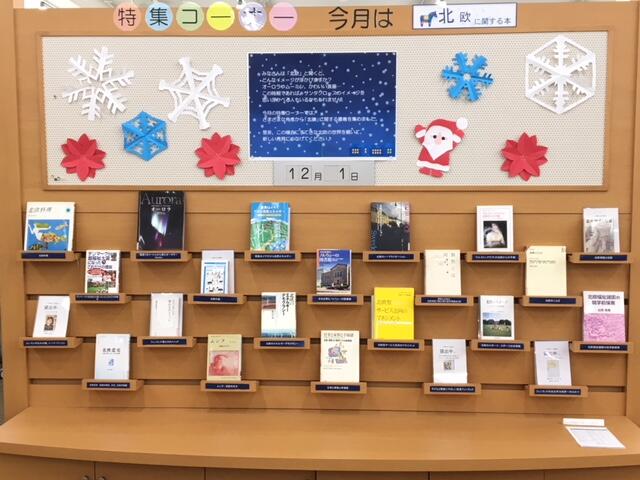

【特集】2017/12「北欧に関する本」

北欧という時、それはノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、アイスランドを指すだけでなく、バルト三国やグリーンランド、そしてイギリス、アイルランドを含むかなり広範囲の名称として使われる場合もあるようです。

ムーミン、ニルス、ピッピなど昔から人気の物語の主人公を思い浮かべるとともに、最近ではインテリアデザインや充実した福祉政策の面からも注目を集める地域、というのが北欧の印象でしょうか。

図書館発行“Elle le lit”でも紹介した『オーロラ』、歴史を扱った『北欧悲史』、福祉に関心のある人のためには『北欧のノーマライゼーション』、カレル・チャペックの『北欧の旅』、「叫び」を描いたノルウェーの画家『ムンク』、レトロな写真が楽しい『北欧料理』。今月はいろいろな角度から北欧をとらえた展示をしています。冬休み特別貸出を利用してお気に入りの1冊をゆっくり楽しんでみてください。

「こんな本どうでしょう?」コーナーには、卒業生の松岡享子さんが『くまのパディントン』を翻訳出版されてから50年を記念して、楽しい図書を並べてみました。子どもの頃に親しんだパディントンと再会しに、また卒業生の仕事として作品を再発見しに、ぜひ足を運んでほしいと思っています。

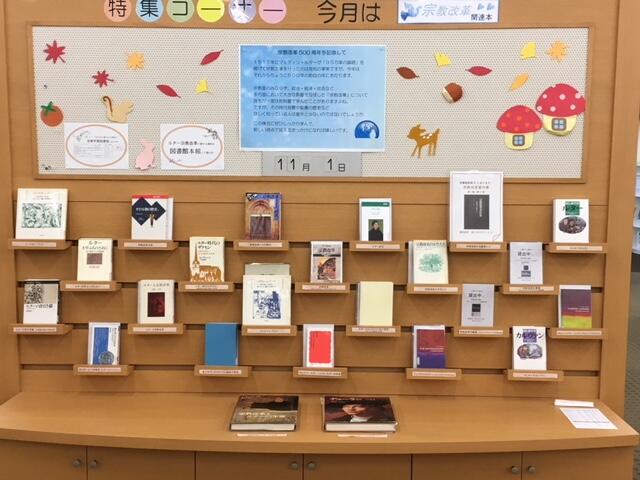

【特集】2017/11「宗教改革500年に関する本」

1517年10月31日、ドイツの修道士マルティン・ルターは「95カ条の論題」という質問状をヴィッテンベルク教会の扉に掲示しました。ここから宗教改革運動が始まります。それから500年の今年、ドイツだけでなく、世界各地で祝典や記念行事が催されています。

『ルター自伝』、『はじめてのルター』や『ルターと宗教改革』でルター本人について知るのもよし、時代背景を知るために『宗教改革とその時代』や『ルター時代のザクセン』を手に取るのもよし、宗教強調週間のある11月にキリスト教の歴史に少し近づいてみませんか。『ルターからバッハへの二百年』、『デューラー』、『宗教改革の女性たち』などは、宗教改革が宗教以外にも多方面に影響を及ぼしたことを知るきっかけになるかもしれません。

図書館本館では、1534年にルターがラテン語からドイツ語に翻訳した聖書の復刻版など、関連した資料の展示をしています。また音楽学部図書室でも宗教改革にまつわる音楽CDを聴くことができますので、足を運んでください。

「こんな本どうでしょう?」コーナーには、「ロシア革命100年」を記念した図書を並べました。世界史の授業で習った記憶はあるものの・・・という人が多いと思いますが、この機会にぜひロシア革命についても知ってください。

【特集】2017/10「女性科学者に関する本」

だんだん「リケジョ」の時代になりつつあるとは言え、理系というと、女性が苦手な分野という印象があります。確かに男性に比べれば女性科学者の数はまだまだ少ないですが、科学史における彼女たちの貢献は決して小さくはありません。研究と家庭を両立させて活躍する女性たちもたくさんいます。

今月は、人間科学部の西田先生と図書館員がおすすめする女性科学者に関する図書を集めました。ハリエット・ブルックス、レイチェル・カーソン、ロザリンド・フランクリン、日本人では米沢富美子、猿橋勝子、そして小保方晴子まで、それぞれの科学者の生き方に触れてみませんか。また、『光できらめく理系女性たち:理想のワークライフバランスを目指して』、『なぜ理系に進む女性は少ないのか?:トップ研究者による15の論争』、『科学を選んだ女性たち:おもしろそうでワクワク、探求心ウキウキ』、『理系の女の生き方ガイド―女性研究者に学ぶ自己実現法』なども並べています。理系の人、科学大好きな人はもちろん、そうでない人もぜひご覧ください。

「こんな本どうでしょう?」コーナーにも、女性科学者と言えば一番に名前が浮かぶマリー・キュリー(キュリー夫人)に関する図書を選んでみました。彼女の波乱万丈の人生について読んでみてください。