特集コーナー

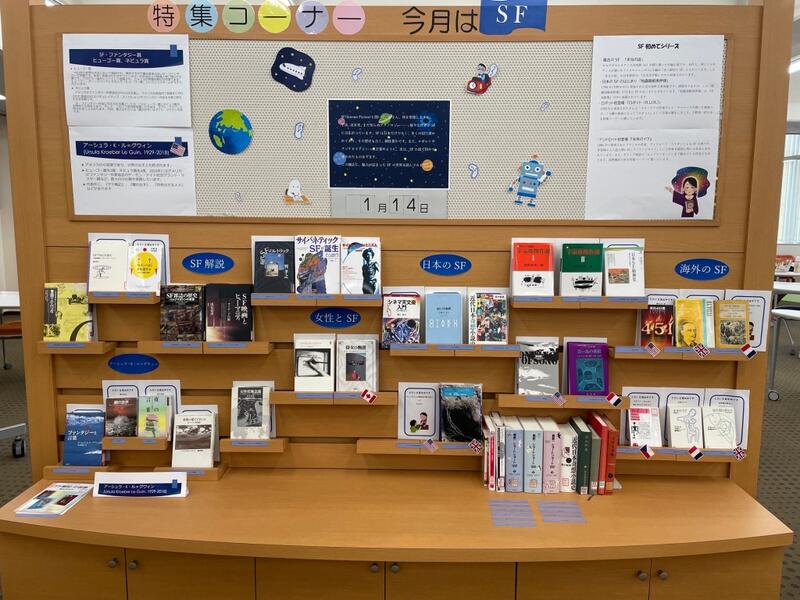

2022年がはじまりました。 新年最初の展示テーマは、SFです。 SFとはScience Fictionの略であり、科学的な仮想で空想世界を描いた作品のことを言うようです。 今回展示している本のリストはこちらです。 本リスト①.pdf 本リスト②.pdf The Nebura Awards アメリカSFファンタジー作家協会が、過去2年以内にアメリカで発表されたSF小説を選考し授与する「ネビュラ賞」の公式サイト The Hugo Awards | The Official Site of The Hugo Awards 世界で最も古いSF/ファンタジー賞である、「ヒューゴー賞」の公式サイト 日本SF大賞 - SFWJ 日本SF作家クラブが1980年に創設した、日本SF大賞公式サイト

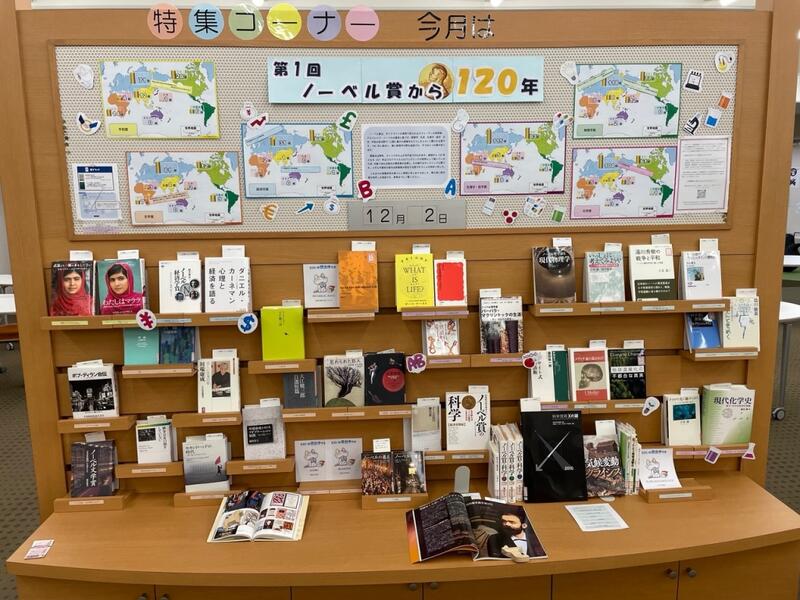

今月は今年で創設から120年を迎えるノーベル賞に関連する図書を紹介しています。 1901年に創設され、のちに経済学分野も追加され、今では6つの賞があります。 授賞式は例年12月10日にスウェーデンの首都ストックホルムの市庁舎で行われます。創設から120年となる2021年の授賞式は、まだ新型コロナウイルスのパンデミックが終わっていないとの理由から、メダルや症状の授与などは各受賞者の居住地で行われ、ストックホルム市庁舎での授賞式は可能であれば地元の関係者が出席し、その模様をオンラインで公開するようです。 本リスト.pdf ノーベル賞公式ホームページ NHKホームページ

今月は、現在NHKの大河ドラマの主人公としても取り上げられている、渋沢栄一を取り上げます。 2024年からは新1万円札に印刷される人物となることも、大きな話題となりました。 大河ドラマを観ている方は、すでにこの方がどんな功績を残してこられた方なのかをご存知かと思いますが、まだ知らないという方は、この機会にこの展示で知っていただければと思います。 あまりに多岐にわたる功績に、驚かれることと思います。 今回の館内の様子はこんな感じです。 そして展示している本のリストはこちらです。→ 本リスト.pdf 電子ブック閲覧方法.pdf ご自宅からでも楽しめるリンク集はこちらです。 ・ 公益財団法人渋沢栄一記念財団 :このサイトから、財団の「情報資源センター」の渋沢社史データベース、実業史錦絵プロジェクトの「絵引データベース」など興味深い資料がオンライン上でも楽しめます。国立国会図書館デジタルコレクション :インターネット公開されている 『航西日誌』などの 資料については、自宅からでも閲覧可能です。図書館間送信限定資料については、来館の上専用のPCからのみ閲覧可能です。CSR図書館.net :CSRとは、 Corporate Social Responsibilityの略で、企業が社会に対して果たすべき責任のことを指します。各企業が社会貢献としてどのような取り組みを行ったのかまとめた報告書のことをCSR報告書といいます。渋沢栄一は自分の利益だけでなく社会全体の利益になることを念頭に企業や各種団体を育成した人物として知られていますが、これから社会にはばたく皆さんも各企業がどのような取り組みをしているのかを参考にしながら就職先を考えてみるのも良いのではないでしょうか。図書館では、冊子体のものを新館B1F就活本のコーナーに並べています。

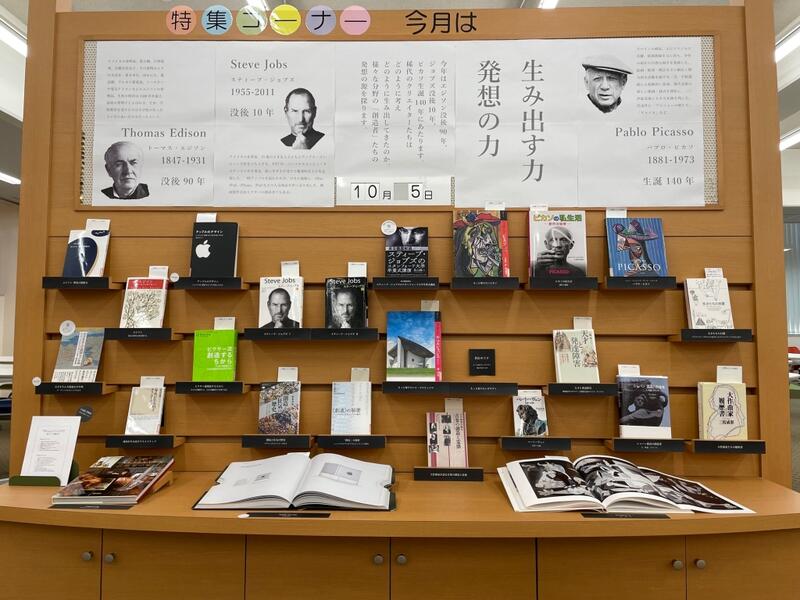

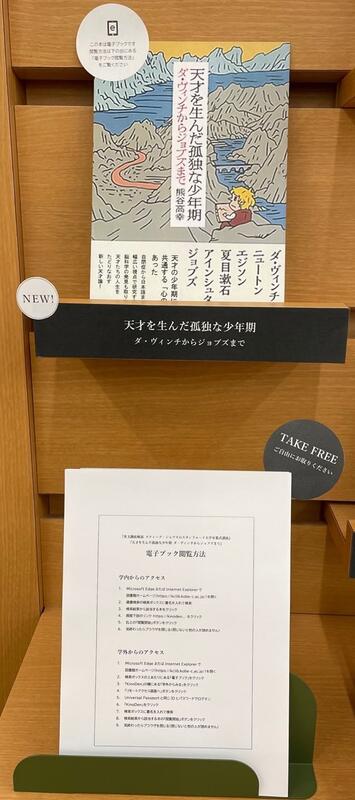

後期授業が開始しましたが、コロナ禍という状況下での学生生活はまだまだ続きそうですね。どう動くべきなのか悩ましいこの難局にぴったりのテーマが今月のテーマです。 館内の展示の様子はこんな感じです。 テーマ設定のきっかけは、2021年度展示テーマを決めていた際、テーマ候補として生誕〇〇年、没後〇〇年などの記念となる人物のリストの中に挙がっていた人たちに、スティーブ・ジョブズ(没後10年)、トーマス・エジソン(没後90年)、パブロ・ピカソ(生誕140年)がおり、若干こじつけのようではありますが、キラリと光る(?)共通点として浮かんだのが「何かを生み出した人たち」であるということでした。 あまりにざっくりとした話ではありますが、どんな分野にもモノを生み出す人はいて、そのおかげで私たちは物心両面で色々と助けられ、「快適」を享受しています。 未来が見えない、想像ができない、といった不安がある方や、なんとなくやってみたいことがあるけれどどう動いていいのかわからないという方にとってこの展示は、なにかヒントをもらえるものとなるかもしれません。 一人でモノを生み出す人もいれば、協力して生み出す人たちもいたり、サポートしてくれる人がいるおかげで生まれたものが世に出る、ということもありますよね。 自分では何も生み出せないと思っている人がいたとしても、人はみな誰かから生み出された存在で、そこにはいろいろな人や物の力があった、と考えてみるのも良いかもしれません。 そんな今回の展示で紹介している図書のリストはこちらです→ 本リスト.pdf まだ自宅から戻ってこられていない方も、電子ブックならお楽しみいただけます。 電子ブック閲覧方法はこちらです。 電子ブック閲覧方法.pdf また、テーマに関して紹介したいデータベースはこちらです☆ ・ 日経BP記事検索サービス …企業は常に何かを生み出している存在でもありますが、企業で活躍する人たちがどのような考えでモノづくりをしているのか、など日経BP社の雑誌記事検索より知ることができます。 就職活動中の方にも役立つ便利なデータベースですので、この機会にぜひ使ってみてくださいね。 それでは、後期の大学生活がみなさまにとって新たに何かを生み出したり、新たな出会いがあったりとわくわくするものになりますように…

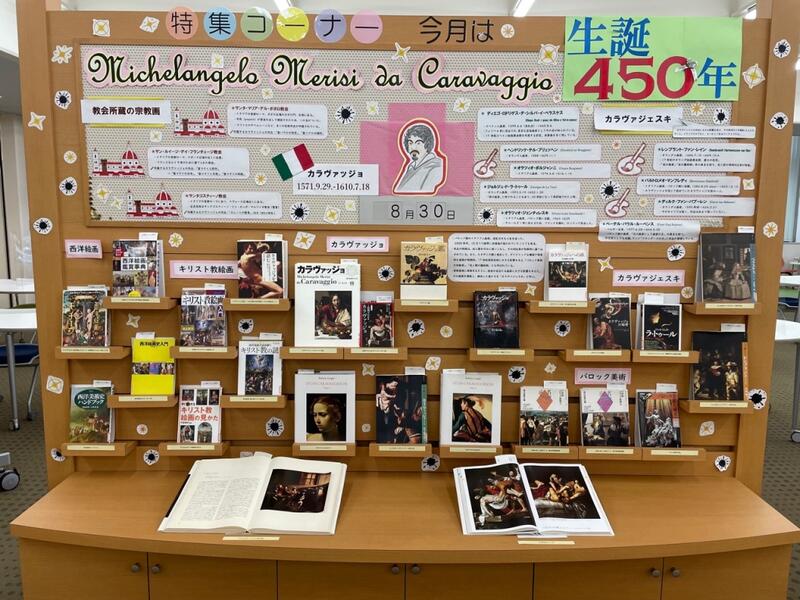

暑い日が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか? 学校へ来る機会が少ない夏休み真っ只中ではありますが、2か月と長く展示してますので、ぜひ足を運んでくださいね。 さて、今回のテーマは、「カラヴァッジョ生誕450年」です。 カラヴァッジョとは、バロック時代のイタリア人の画家、ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジョのことです。 館内の様子はこんな感じです。 そして、今回展示している図書のリストはこちらです。 本リスト(カラヴァッジョ).pdf カラヴァッジョは、主題と感情を見るものに直接伝える宗教画を描いて、17世紀の美術世界に革新をもたらしました。 あまりの斬新さに拒絶反応を示す人もいた一方、影響を受けた画家も多数おり、ルーベンスやベラスケス、レンブラントなどはカラヴァッジョの影響を受けた画家「カラヴァジェスキ」と呼ばれています。 (参考: カラヴァッジョ|《キリストの埋葬》展|国立新美術館 (caravaggio2020.com) ) 心を揺さぶる力のある絵を描ける、という類稀な能力をもつ一方、 彼の人生は殺人事件を起こして逃避行を続けたなど、 よい評価どころかむしろ素行が悪いといわれるような面もあったようです。 良くも悪くも感情の振り幅の大きな人物であったといえるのかもしれません。 最後に、カラヴァッジョに限らず美術に関心がある方におすすめの、自宅からでも楽しめるリンク集などを紹介します。オンラインで美術館巡りを楽しんでください☆ * Web Gallary of Art ヨーロッパ美術のバーチャルギャラリー。美術作品を作家名から探せます。 * Musée du Louvre LOUVRE AT HOMEのコーナーのヴァーチャルツアーや所蔵作品にまつわるお話(児童向け)など気軽に楽しめるコンテンツがいろいろあります。 * The National Gallary おすすめは、メニュー>Research>Research Resources>Picture libraryです。カテゴリ別にいろいろな画家の絵を楽しむこともできますし、Caravaggioなどと入れて検索すれば、自分の入力したテーマに沿った絵をいろいろと楽しむことができます。 * The Metropolitan Museum of Art メニュー>Art>Art at homeや、メニュー>Learn with Us >#MetKids がおすすめです。Sound Cloudを使用したリスニングガイドや、ぬりえなどもあります。 * 大塚国際美術館 古代壁画から西洋名画まで1000以上の作品が原寸大で陶板に再現されています。陶板なので、写真を撮ったりすることも出来る、身近に楽しめる美術館です。カラヴァッジョの作品のレプリカもあります。