【新館】特集コーナー

特集コーナー

【2022年度10月特集コーナー展示】ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』とT.S.エリオット『...

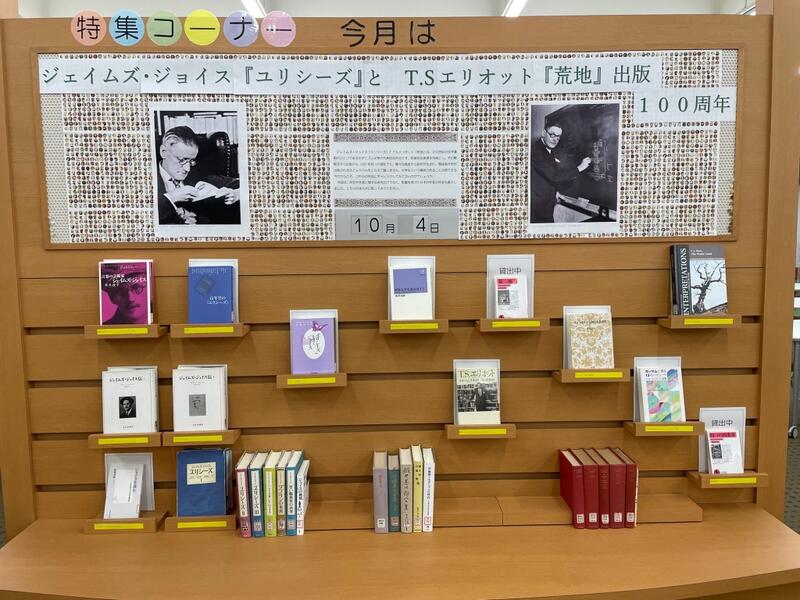

さて、後期最初の特集コーナー展示のテーマは、「ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』とT.S.エリオット『荒地』出版100周年」です。

館内の展示の様子はこんな感じです。

この2つの作品の共通点は…読んでいる途中で挫折する人が多く、難解というイメージを持たれることが多いということで知られています。

しかし、T.S.エリオットのOld Possum's book of practical catsはミュージカル「キャッツ」の原作としても知られていますので、少し身近に感じられるのではないでしょうか。

少しずつ日が暮れるのが長くなり、読書にはもってこいの秋の夜長のおともに、この2人の作家の本をどうぞ。

今回展示している本のリストはこちらです。本リスト10月.pdf

◎関連サイト

・エリオット財団による公式サイト https//tseliot.com/

・日本T.S.エリオット協会 https://t-s-eliot.org/

・THE JAMES JOYCE CENTRE https://jamesjoyce.ie/

・日本ジェイムズ・ジョイス協会(The James Joyce Society Japan)

https://www.joyce-society-japan.com/

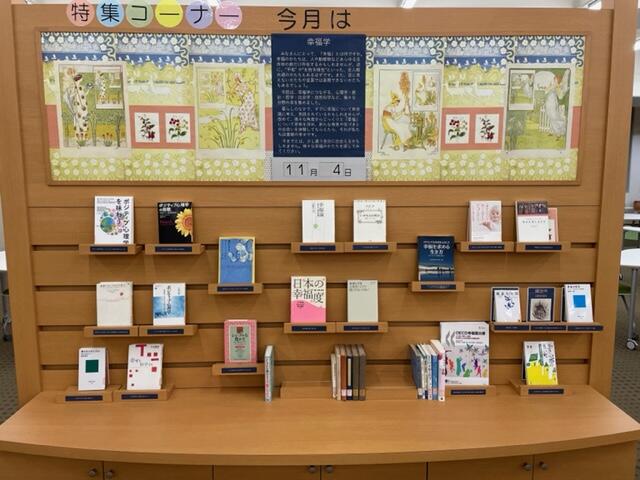

【2022年度11月特集コーナー展示】幸福学

コロナ禍で感染防止の行動制限があり、思い通りにいかないことが続いたここ数年、

学生のみなさんにとっても自分の人生や幸せとは何かについて考えることに意義があるのでは

ないか、との思いから、このテーマを取り上げてくださいました。

さて、「幸福学」とは?

耳慣れない人も多いかもしれません。

「幸福学」とは、人が幸せになるためのメカニズムを研究する学問のことで、心理学、哲学、

工学、経営学、社会福祉学など、さまざまな学問領域にまたがり、

それらの研究結果から「幸せ」という漠然としたものを科学的な知見から明らかにするものです。

昔から人々は「幸せ」を求め、宗教や哲学などが受け皿となってきましたが、

心理学や脳科学、認知科学などの進歩により、

どのような心の状態が「幸せ」であるのか数値などでも示されるようになりました。

また、数値ということで言うと、経営学などからも「幸せ」である状態が考えられるようになりました。

漠然と「幸せ」を追い求めるよりも、「幸せ」を感じられる数値を目指した方が、

確実に「幸せ」になれるということなのでしょうか。

寒い日にあたたかいものを食べる幸せと、暑い日に冷たいものを食べる幸せは、

どちらが数値的には「幸せ」なのでしょう。

個人的にはそんな素朴な疑問も浮かびました。

館内の展示の様子はこんな感じです。

そして、今回展示している本のリストはこちらです。本リスト11月.pdf

また、関連するリンクはこちらです。

●幸福度研究(内閣府)

幸福度研究とは何か/幸福を測ってどうするのか/過去の指標化の作業とはどこが違うのか

/研究をどう進めていくのか といった視点で

幸福度研究についての概略を知ることができます。

●World Happiness Report 国連機関であるSustinable Development Solutions Network が

毎年発表している世界幸福度ランキング公式サイト。

2022年度は146か国中日本は54位でした。なぜ、54位なのでしょう?

そして、その結果が意味することなどから、

自分自身の幸福度を上げるためにどうすればよいのかを考えてみるのも良いのではないでしょうか。

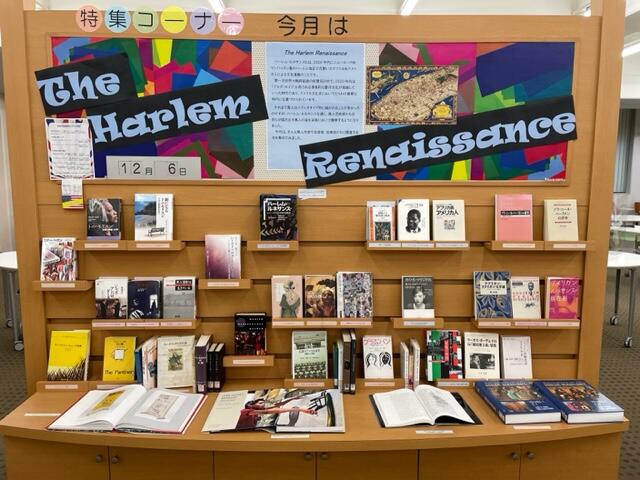

【2022年度12月特集コーナー展示】The Harlem Renaissance

'ハーレム・ルネサンス’ということばを初めて目にし、何のこと?と思った方もおられると思います。

ハーレム・ルネサンスとは、今からちょうど100年ほど前の1920年代にニューヨーク州マンハッタン島のハーレム地区で花開いた、アフリカ系アメリカ人による文化運動のことです。

第1次世界大戦後の好景気の中で、1920年代は「ジャズ・エイジ」と称される享楽的な都市文化が発展していった時代であり、アメリカ文化史においてとりわけ重要な時代に位置付けられています。

それまで黒人はステレオタイプ的に描かれることが多かったのですが、ハーレム・ルネサンスの活動を通し、黒人芸術家たちは自らが描き出す黒人の姿を芸術において模索するようになりました。

館内の様子はこんな感じです。

関連するリンクを紹介します。

・Encyclopedia Britannica | Britannica (ブリタニカ百科事典オンライン)

Harlem Renaissance と検索してみてください。用語の意味が分かるだけでなく、Britannica Quizなど用語に合わせたクイズによって楽しみながら、その用語について知ることができます。また、関連する用語がリンクされており、知識を深めることができます。英語学習にも役立ちます。

その他、YouTubeなどでHarlem Renaissanceと検索すると、様々な関連動画が閲覧可能です(History.comのチャンネルなど)。

この機会にぜひ、ハーレム・ルネサンスの文化の扉を開いてみませんか。

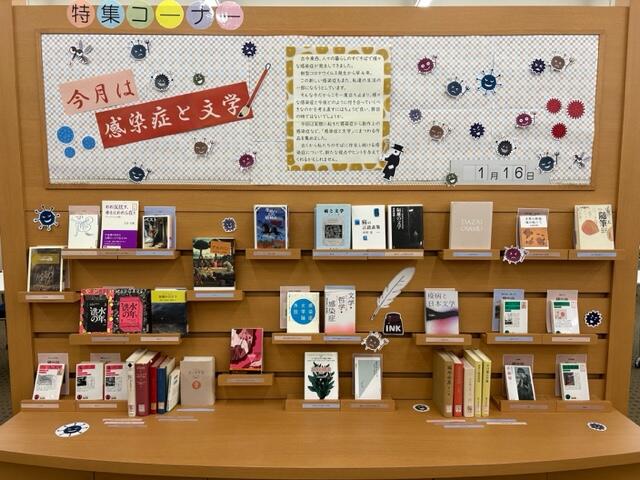

【2022年度1月特集コーナー展示】感染症と文学

館内の様子はこのような感じです。

2019年以降、形を変えながら拡大をしているウイルスと人類との闘いというのを、

私たちは身をもって経験しているところですが、このような闘いははじめてのことではなく、

歴史上繰り返されてきたものです。

そのため、感染パニックなどをモチーフにした小説などは、

これまでにも繰り返し書かれてきたテーマでもあります。

ひとくちに感染症を題材に取り上げた小説と言っても、そこで書かれているテーマは様々です。

事実を基に創作されたものもあれば、全くの架空の話もありますが、

書かれているテーマは例えば、パニックあるいは集団不安や、

そのような極限状態での人間の行動可能性に焦点をあてたものもあれば、

自分自身の中の葛藤や信仰などとのかかわりを描いたものなど…

まだまだ終わりが見えないコロナ禍にいる私たちにとって、

これらの作品は様々な示唆を与えてくれるかもしれません。

最後に関連するリンクはこちらです。

・国立感染症研究所ホームページ

コロナ禍においてはニュースなどで耳にする機会も多くなりましたので、

すでによく確認しているという方もひょっとしたらおられるかもしれませんが、

国内の感染症に関する情報を得たいときはまずはこちらから。

・World Health Organization(世界保健機構)

国際連合の関連機関の一つですが、こちらもコロナ禍になってからというもの、

ニュースで耳にする機会が増えました。

世界で今起こっている、健康や保健に関することを知りたいときにはこちらを。

その他、それぞれに関連リンクがありますので、

興味のある方はさらにその関連先リンクも見てみてくださいね。

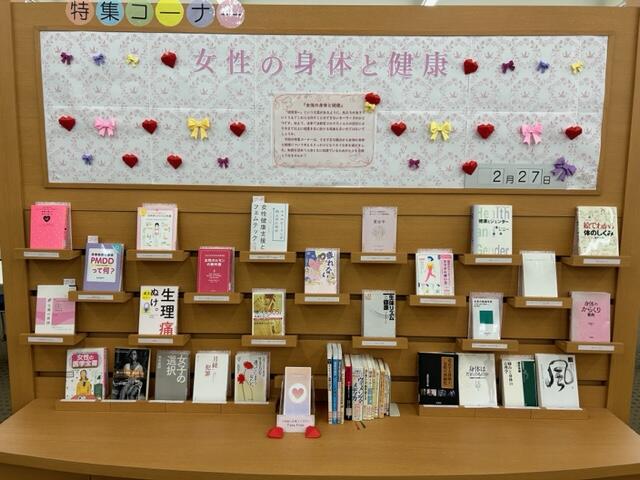

【2022年度2,3月特集コーナー展示】女性の身体と健康

現在の展示テーマは「女性の身体と健康」です。

このテーマ案は、環境・バイオサイエンス学科の佐藤友亮先生からいただきました。

春休み中なので、展示期間はいつもより長く2か月にわたっています。

テーマに関する本を集めてみたところ、全体的に表紙にピンク色が多くつかわれている印象です。

今回展示している本のリストはこちらです。

⇒本リスト①健康、女性.pdf

本リスト②身体.pdf

そして、展示の様子はこんな感じです。

ピンク色は、乳がんの早期診断・早期発見・早期治療・を目指す活動として知られる、

ピンクリボン運動でも名前の通りイメージカラーとされています。

全ての女性に関わる運動であるため、

女性のイメージを代表する色としてピンクが選ばれたようです。

このテーマ案は、環境・バイオサイエンス学科の佐藤友亮先生からいただきました。

春休み中なので、展示期間はいつもより長く2か月にわたっています。

テーマに関する本を集めてみたところ、全体的に表紙にピンク色が多くつかわれている印象です。

今回展示している本のリストはこちらです。

⇒本リスト①健康、女性.pdf

本リスト②身体.pdf

そして、展示の様子はこんな感じです。

ピンク色は、乳がんの早期診断・早期発見・早期治療・を目指す活動として知られる、

ピンクリボン運動でも名前の通りイメージカラーとされています。

全ての女性に関わる運動であるため、

女性のイメージを代表する色としてピンクが選ばれたようです。

また、色の持つ効果に関する研究により、

ピンク色は女性ホルモンの分泌を助けたり、

「クールダウンピンク」と呼ばれるなど、

攻撃性や怒りを鎮める効果があることが分かってきたようです。

ピンク色の効果で、生理痛をはじめとする、

女性特有の痛みや悩みが少しは軽減してくれると良いですね。

女性特有の痛みや悩みが少しは軽減してくれると良いですね。

さて、今回の展示では、テーマに合わせて、

女性に起こりえるさまざまなお困りごとや、

お悩みごとがあったときのお助けガイドになるようにと、

さまざまな相談窓口や電子ブックなどを紹介するパスファインダーを配布しています。

こちらからダウンロードも可能です。(短編綴じ両面印刷/三つ折り)

⇒女性の身体と健康パスファインダー.pdf

⇒女性の身体と健康パスファインダー.pdf

このパスファインダーを頼らなくて済むのが一番かもしれませんが、

自分自身のことだけでなく、身近な誰かに問題が起こったときにも

掲載されている情報が助けになるかもしれません。

掲載されている情報が助けになるかもしれません。

女性に多く起こる問題と、どのようなサポート窓口があるのか、

この機会にぜひ知っておいてもらえたらと思います。

この機会にぜひ知っておいてもらえたらと思います。

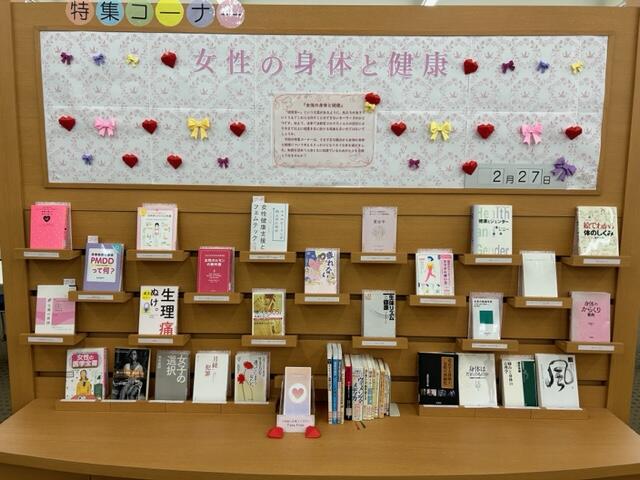

【2023年度4月特集コーナー展示】ナゾトキ

新入生のみなさん、入学おめでとうございます。

今年度最初のテーマは、「ナゾトキ」です。

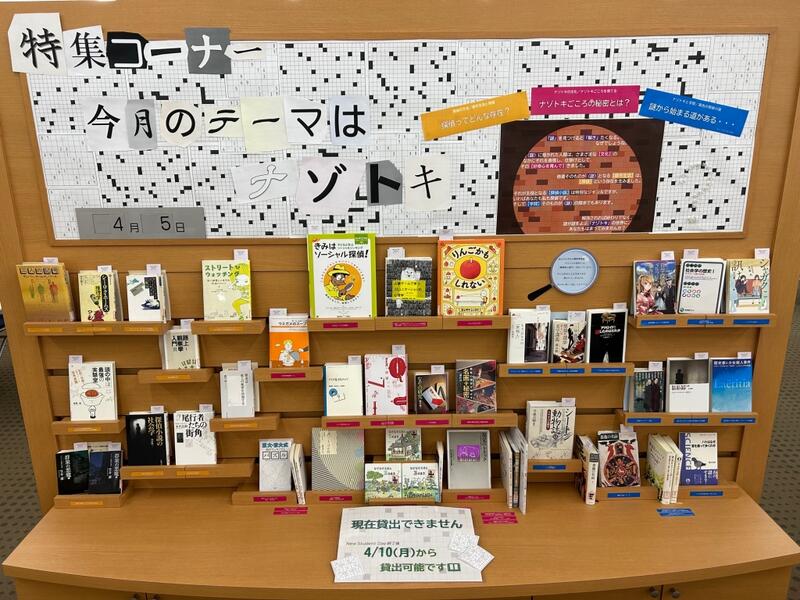

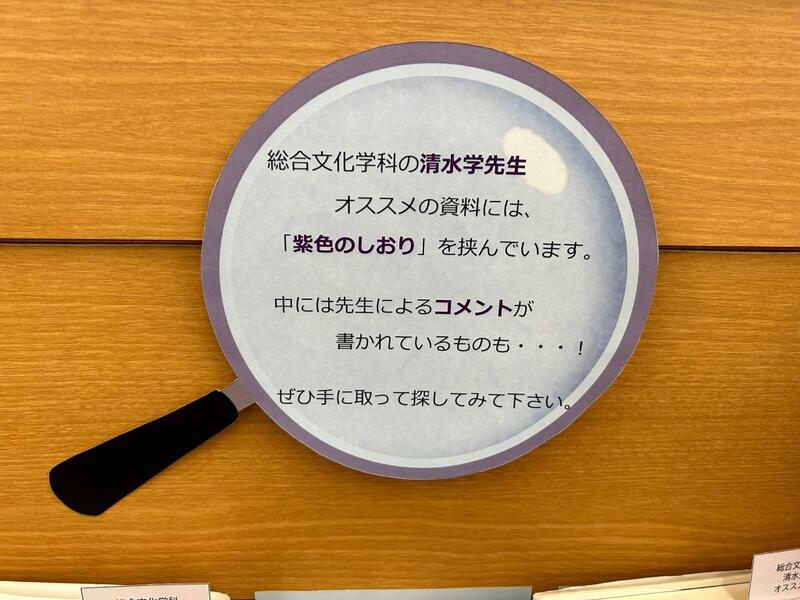

New Student Dayに合わせて、総合文化学科の清水先生に選書からご協力いただきました。

館内の展示の様子はこんな感じです

様々な視点を持てるよう、カテゴリー分けされ、カテゴリーが分かるようタイトルを色分けして展示しています。

展示している本のリストはこちらです。本リスト.pdf

また、こんな仕掛けが…

しおりが挟まっている部分を開くと、清水先生の熱い想いのこもった紹介文が読めるという仕掛けです。

表紙だけでなくぜひ本を手に取って、先生の紹介文や本の中身を見ながらさまざまな「ナゾトキ」に挑戦してみてくださいね。

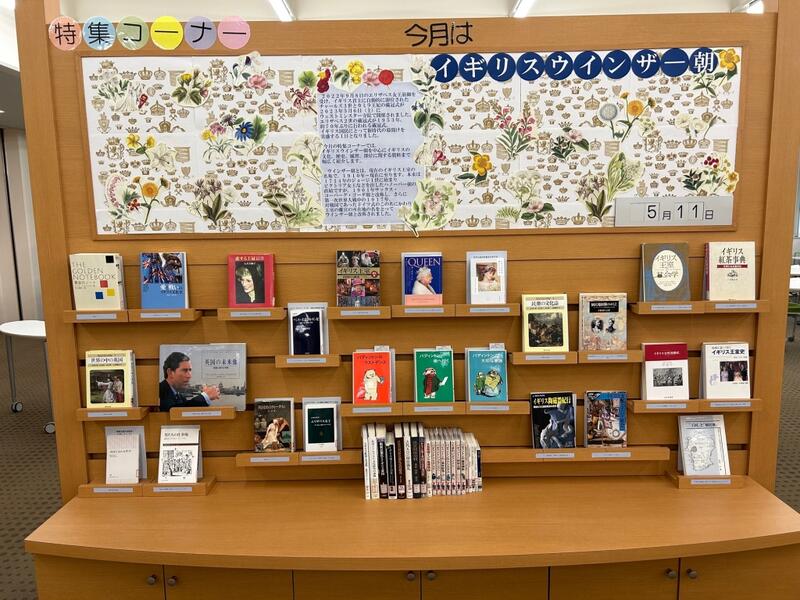

【2023年度5月特集コーナー展示】 イギリスウィンザー朝

ニュースやネット記事などでも、その様子をご覧になられた方も多いのではないでしょうか。

現在の王室ウインザー朝は、1910年から続いています。

そして、今回の戴冠式では、国王のチャールズ3世とカミラ王妃が戴冠しました。

今回は、「簡素化された」戴冠式が執り行われました。

なぜ、簡素化されたのか、その背景を調べてみるのもよいのではないでしょうか。

ウインザー朝に関連する資料を集めていますので、ぜひ図書館新館まで足を運んでくださいね。

館内の展示の様子はこんな感じです。

また、以下に関連するリンクを掲載しますので、こちらもこの機会にぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。

Visit Buckingham Palace (rct.uk) バッキンガム宮殿公式サイト

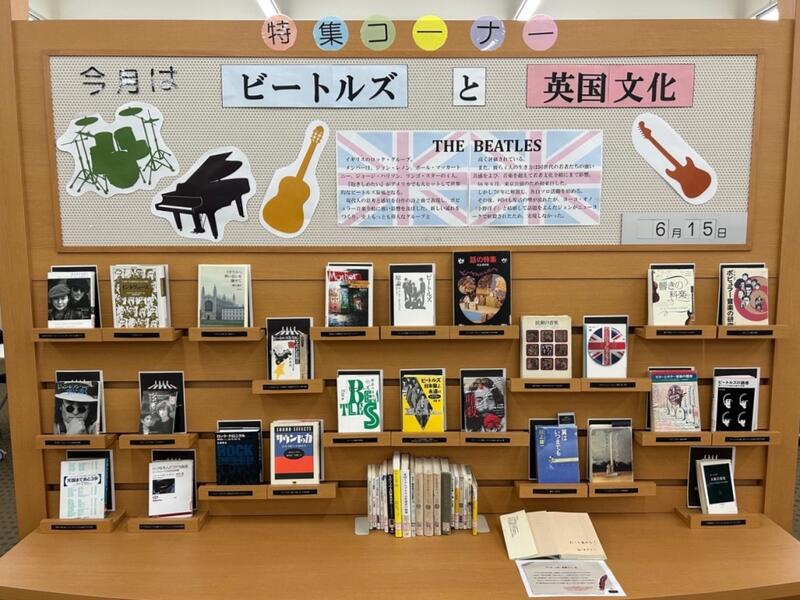

【2023年度6月特集コーナー展示】ビートルズと英国文化

先月に続いてイギリスに関するテーマとなります。

学生のみなさんにとっては、「ビートルズ」という名前は聞いたことがあるけれど、どんな音楽を演奏していた人たちなのか、分からないという方が殆どではないでしょうか。

先日、韓国のBTSのことを、「21世紀のビートルズ」と例えている記事を見かけました。学生のみなさんには、BTSのように世界中で人気を博したアイドル的ロックバンドであったというと、当時の人気の高さが伝わるでしょうか。

また、その人気の高さゆえに、音楽だけにとどまらず、文化や思想などの面でも、若者を中心に大きな影響を与えたという点でも、共通していると言えるのかもしれません。

展示の様子はこんな感じです。

また、展示している本のリストはこちらです。

本リスト①.pdf

本リスト②.pdf

さて、ビートルズは女学院と関係なくもないのです。

その秘密を知りたい方は、展示を見に来てください。展示の中に、答えがあります。

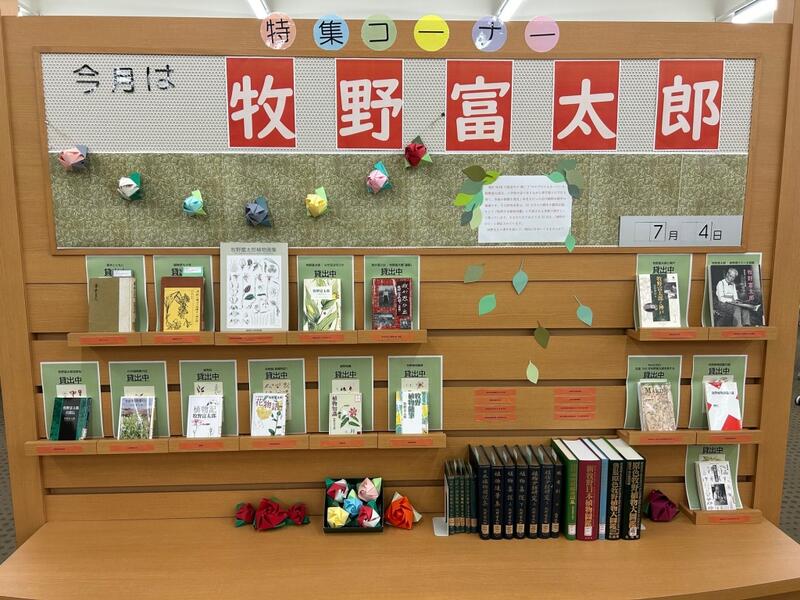

【2023年度7月特集コーナー展示】牧野富太郎

今月の展示はこちら、NHKの「朝ドラ」、『らんまん』の主人公のモデルにもなっている、「牧野富太郎」です。

飾りに使用しているバラは、図書館イベント「ひるやすみのおりがみ」で作成したものです(詳細はイベント情報参照)。

まだ梅雨が明けず、どんよりと湿度の高い日が続いていますが、

雨の季節のちょっとした楽しみは、図書館新館近くのキノコチェックです。

また生えてきてる!と確認するだけなのですが、

生えてきてるだけでなんだか嬉しく、生えていないとなんだか寂しく感じます。

(大体次の日には潰されてます‥)

キノコに限らず岡田山は自然がいっぱいですが、

正門から校舎へ入るまでにどんな植物があるか、いくつ言えるでしょうか?

季節になると美しい花を咲かせてくれるものもあれば、

暑い季節に涼しい影を作ってくれるものがあったり、

実りの季節にはたくさんの実をつけるものがあったり、

足元で可愛く咲く小さな花があったり、山を登ってくる間にもいろいろな植物があります。

でも、その名前を知らないものも多いのではないでしょうか。

気になる植物があれば、牧野先生の図鑑で調べてみると、

今まで開かれていなかった新しい植物の面白さに気づけるかもしれません。

展示している本のリストはこちらです。本リスト.pdf

関連するリンクを紹介します。

●高知県立牧野植物園 THE KOCHI PREFECTURAL MAKINO BOTANICAL GARDEN

●神戸市:神戸を知る 牧野富太郎 (kobe.lg.jp)

【2023年度8-9月特集コーナー展示】関東大震災から100年

今年は関東大震災から100年という記念すべき年に当たります。

子どものころ、9月1日には学校で必ず防災訓練が行われ、この日が関東大震災に由来して防災の日となったことを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

館内の展示の様子はこんな感じです。

関東大震災は、午前11時58分というお昼時に発生したこともあり、地震をきっかけに火災が発生し、当時は木造家屋が多かったこと、地震により水道管が破裂したこと、また強風の影響もあり、被害が拡大し3日間火が消えず約10万5千人の死者・行方不明者を出しました。

この甚大な被害を教訓に防災意識を高めるために、1960年に閣議にて9月1日が防災の日に制定されました。

今回の展示では、総合文化学科の河島先生、藤岡先生と、環境・バイオサイエンス学科の中川先生が選んでくださった本も展示しています。

資料の中には当時の様子が分かる一次資料などもあります。

今回展示している本のリストはこちらです(上記3人の先生方による選書資料は表中黄色にしております)。

本リスト ①.pdf

本リスト ②.pdf

当時のことを資料でたどりながら、現在の知識も入れられるよう本を集めていますので、

この機会にぜひ手に取ってみてください。

また、関連するサイトへのリンクはこちらです。

「関東大震災100年」 特設ページ : 防災情報のページ - 内閣府 (bousai.go.jp)

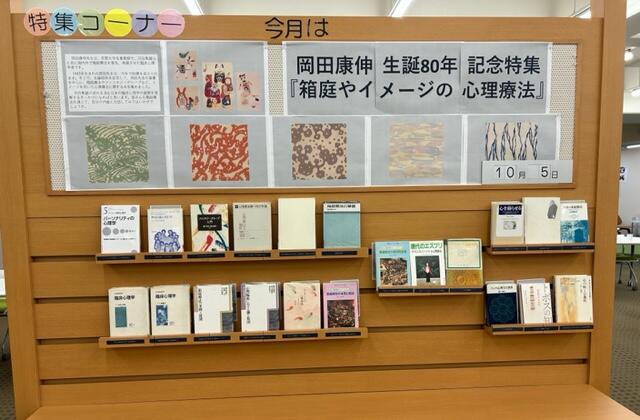

【2023年度10月特集コーナー展示】岡田康伸生誕80年記念展示「箱庭やイメージの心理療法」

10月になってようやく秋めいてきたように感じます。

今月のテーマは、心理・行動科学科の西嶋先生が提案して下さったテーマ、

<岡田康伸生誕80年記念特集『箱庭やイメージの心理療法』>です。

館内の様子はこんな感じです。

岡田康伸先生は、河合隼雄先生らとともに、

国内外で箱庭療法を普及、発展させた臨床心理学者です。

日本における臨床心理学の展開を理解するきっかけになればと、

岡田先生のご著書をはじめとして、箱庭療法やファンタジー・グループなど、

イメージを用いた心理療法に関する本を集めました。

今回展示している資料のリストはこちらです。

本リスト(10月箱庭療法).pdf

ぜひこの機会に手に取って見てくださいね。

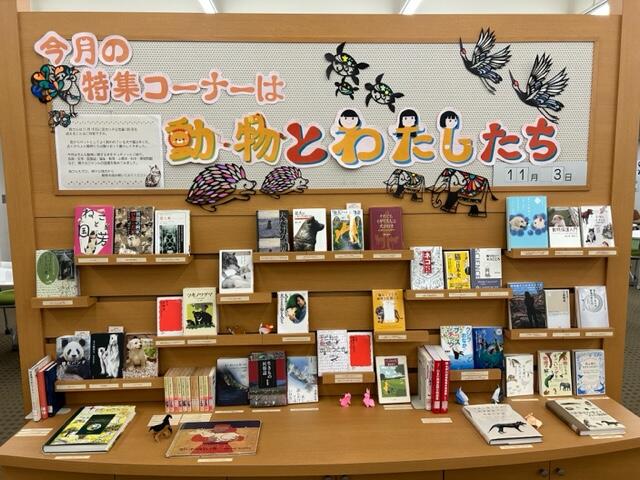

【2023年度11月特集コーナー展示】動物とわたしたち

館内の様子はこんな感じです。

図書館では、今年6月にタヌキの赤ちゃんたちが窓の外に顔を出してくれるという出来事がありました。

普段から、カラスの大合唱を聞きながら帰ったり、食堂に向かう途中にアナグマを見かけたり…と、

自然豊かな岡田山で過ごしていると、

わたしたちの身近なところにもさまざまな動物が暮らしていることを実感しますよね。

一方で、最近ニュースでヒグマに襲われる事件などをよく耳にする機会があり、

動物との共存の難しさを感じることもあります。

さて、今回展示している本のリストはこちらです。本リスト.pdf

様々な動物の本を集めていますので、ぜひ彼らのことを知って、よりよい共存を目指しませんか。

担当の館員による切り絵にもぜひご注目ください!

テーマに関連するリンクはこちらです。

・農林水産省 農業という視点から動物とのかかわりを考えると、

動物たちのおかげでどれだけわたしたちが生かされているのかを考えることができます。

・日本動物園水族館協会 人間も動物の一員という視点から、共存、保全という問題で

私たちに何ができるかを考えることができます。

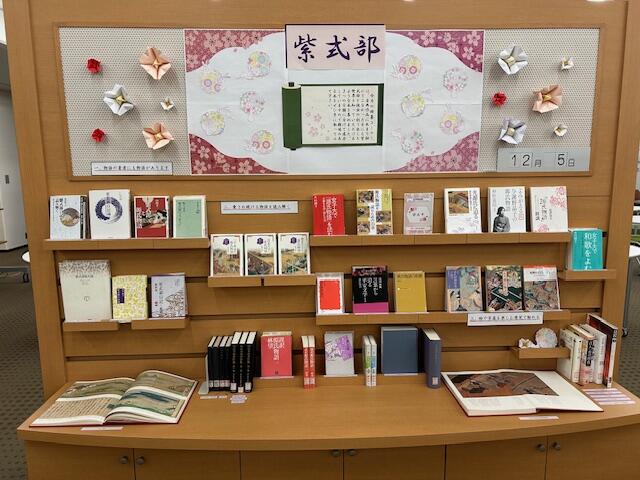

【2023年度12月特集コーナー展示】紫式部

そこで今月のテーマは、「紫式部」です。

館内の展示の様子はこちらです。

ところでみなさんは、紫式部の『源氏物語』をはじめとした古典文学に、どのくらい馴染みがありますか? 日本の中学・高校の国語科では、現代文と古典の時間が大きな割合を占めていますが、

普段使う現代語とのギャップや文化の違いから、難しく感じる人も少なくないと思います。

授業以外でもよく古典文学に親しんでいるという方は、なかなか珍しいのではないでしょうか。 そこで今月は、古典作品にあまり触れてこなかった方にも紫式部と、その世界を知ることができる本を集めました。

3つのテーマに分けて展示していますので、興味のある本をぜひ手に取ってみて下さい。

3つのテーマごとの本のリストはこちらです。

本リスト①紫式部.pdf

本リスト②源氏物語.pdf

本リスト③絵巻.pdf

この機会に古典文学に親しんで、時を超えた不変の感情の動きや、時代の違いによる文化の違いを

楽しんでくださいね。

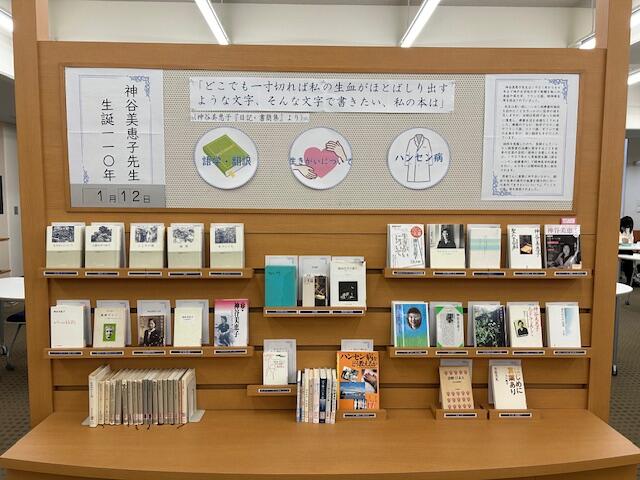

【2023年度1月特集コーナー展示】神谷美恵子先生生誕110年

新年最初の特集コーナー展示のテーマは、「神谷美恵子先生生誕110年」です。

展示の様子はこんな感じです。

神谷美恵子先生は、精神科医としてだけではなく、語学力を生かして哲学書や文学書の翻訳、またエッセイを上梓されるなど幅広く活躍された方ですが、本学で教鞭をとっておられた時期があったことはご存じでしょうか。

昨年度本館で行った松岡享子展で、松岡先生と神谷先生の関係については少し紹介しましたが、本学では1951年から1964年まで英語やフランス語などの語学分野と、精神医学の授業をご担当されました。

当時授業を受けておられた同窓生の方々によると、女性で精神医学などの研究をされている方はまだまだ珍しい時代であり、また、先生のお人柄からも学生たちの憧れの存在であったそうです。

先生が生涯の目的・使命とされたハンセン病の治療のための場である長島愛生園には、中高部生が夏休みを利用して訪問するなど、現在も本学との交流が続いています。

展示している本のリストはこちらです。本リスト.pdf

熱い想いを持って精神医学の道を邁進された神谷先生の著作や関連本を、この機会にぜひ手にとってご覧くださいね。

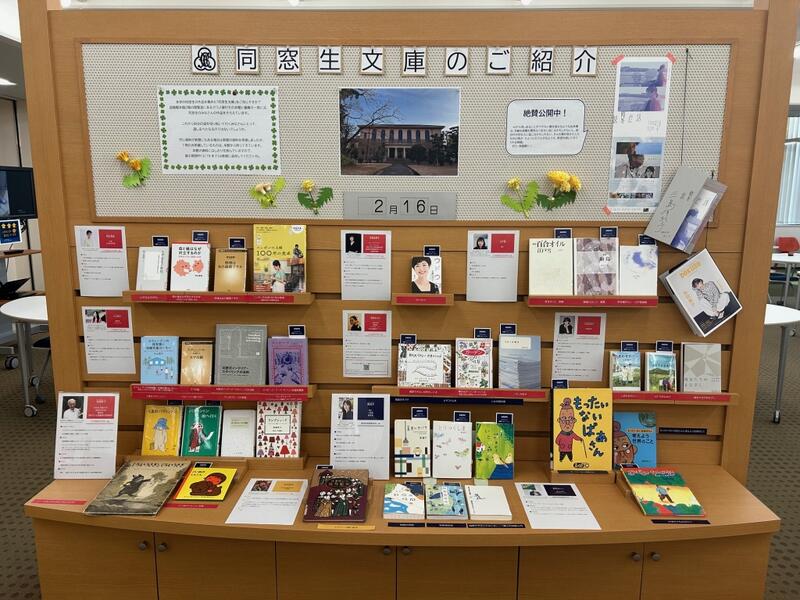

【2023年度2、3月特集コーナー展示】同窓生文庫のご紹介

展示の様子はこんな感じです。

同窓生の著書は普段は主に本館の「同窓生文庫」と呼ばれるコーナーに集めていますが、それらをこの特集に際し、一部新館に持ってきて展示しております。

もちろん卒業後のそれぞれの方々ご自身の意欲や努力によって形成されたキャリアであることは言うまでもないですが、それでも背景に本学での学びがちらりと感じられるように思うのです。

今まさに本学で学んでいる学生のみなさんに、今学んでいることをこんな風に拡げていくことができるかもしれないと考えてもらえると嬉しいです。

展示している本のリストはこちらです。本リスト.pdf

(※3/7 本リストに阿古真理さんの『おいしい食の流行史』が加わりました!)

今回の展示でも紹介している、映画監督の三島有紀子さんの最新作「一月の声に歓びを刻め」は、まさに今全国の映画館で公開中です。

映像の色、音楽、声など、映画館で観ることでより物語を深く感じられる映画だと思いますので、この機会にぜひ映画館に足を運んで、物語を自分で感じてみてください!

また、スペースの関係で今回紹介できた同窓生の作品はほんの一部です。

同窓生の活躍にスペースが追い付かないというのは嬉しいことでもありますが、紹介できないのは残念ですので、ぜひ本館の同窓生文庫のコーナーも覗いてみてくださいね。

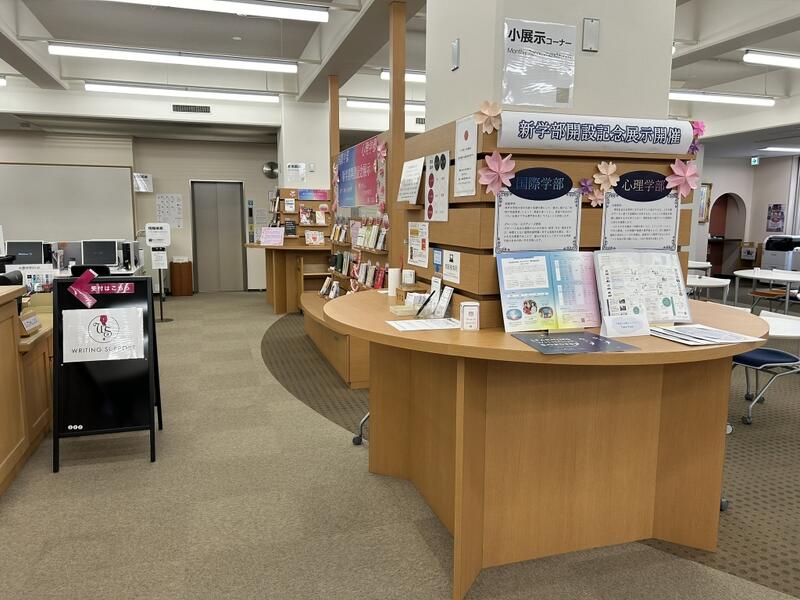

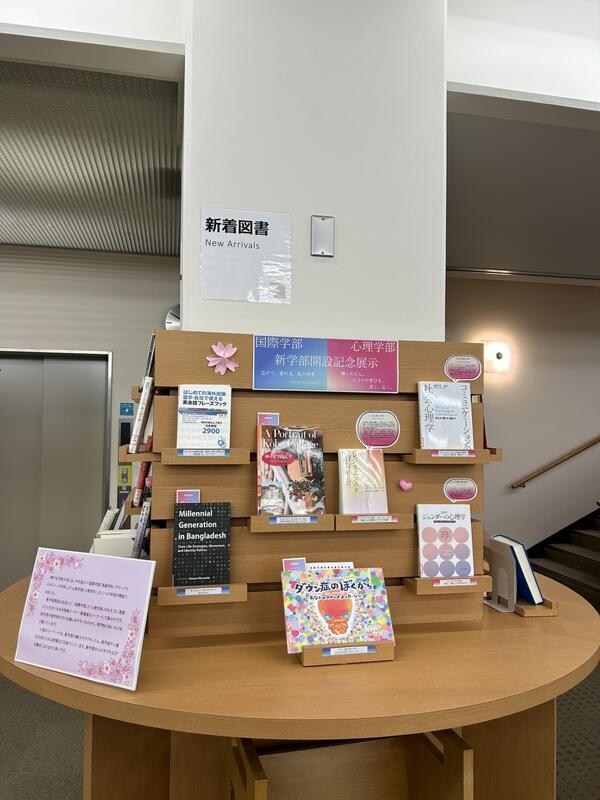

【2024年度4,5月 特集コーナー展示】国際学部 心理学部 新学部開設記念展示

最初の特集コーナー展示では、今年度から開設された2つの新学部である国際学部と心理学部を、図書館1階の展示コーナー3箇所(小展示コーナー、特集コーナー、新着図書コーナー)を広く使ってご紹介しています。

展示の様子はこんな感じです。

在学生のみなさんも、新学部について気になっておられるのではないでしょうか。

紹介パンフレットなども併せて展示しています。

これまでの文学部英文学科が国際学部(英語学科、グローバル・スタディーズ学科)に、また人間科学部心理・行動科学科が心理学部心理学科と名前を変え、学院標語である「愛神愛隣」の理念はそのままに、更なる深い学びが実践されます。

両学部の先生方によるおすすめの本を、「おすすめコメント」とともにご紹介しています。

先生方の著作もあわせてご紹介しています。

展示している本のリストはこちらです。

国際学部推薦図書リスト.pdf 心理学部推薦図書リスト.pdf

どのようなことが学べるのか、またどのようなことに関心をお持ちの先生方がおられるかなど、

この展示が履修の際の参考になれば嬉しいです。

新入生のみなさんだけでなく、在学生のみなさんも、

新たな学部での新たな学びの世界に足を踏み入れてみませんか。

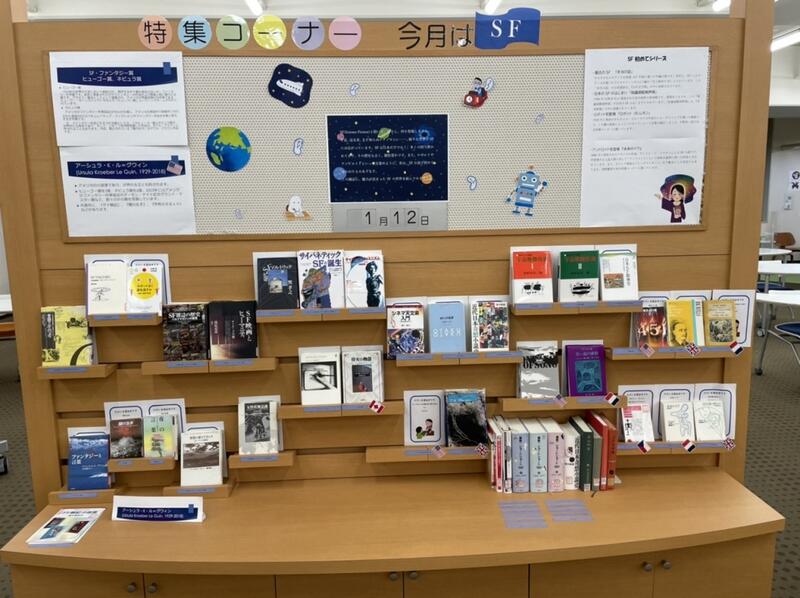

【2021年度1月特集コーナー展示】SF

今回展示している本のリストはこちらです。

また、オンラインでも楽しめる関連サイトへのリンクをご紹介します。

The Nebura Awards

アメリカSFファンタジー作家協会が、過去2年以内にアメリカで発表されたSF小説を選考し授与する「ネビュラ賞」の公式サイト

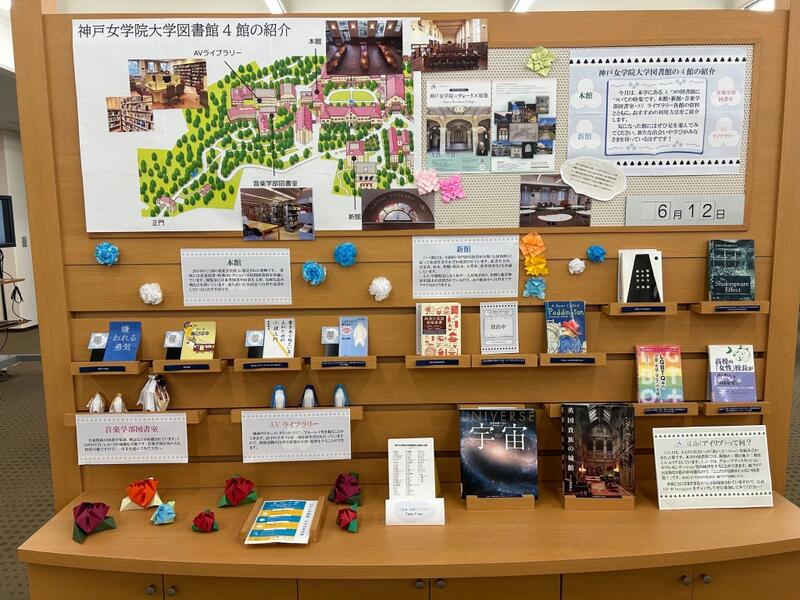

【2024年度6月 特集コーナー展示】神戸女学院大学図書館4館の紹介

今月の展示はこのように、神戸女学院大学図書館4館について紹介しています。

4館というのは、

・新館

・本館

・音楽学部図書室

・AVライブラリー

なのですが、全館行ってみたことがあるという方はどのくらいおられるでしょうか。

今回の展示では、それぞれの館の場所はもちろん、どんな資料が置いてあるかについて紹介しています。

館によって雰囲気も違いますので、お気に入りの図書館を見つけて、利用してもらえたら嬉しいです。

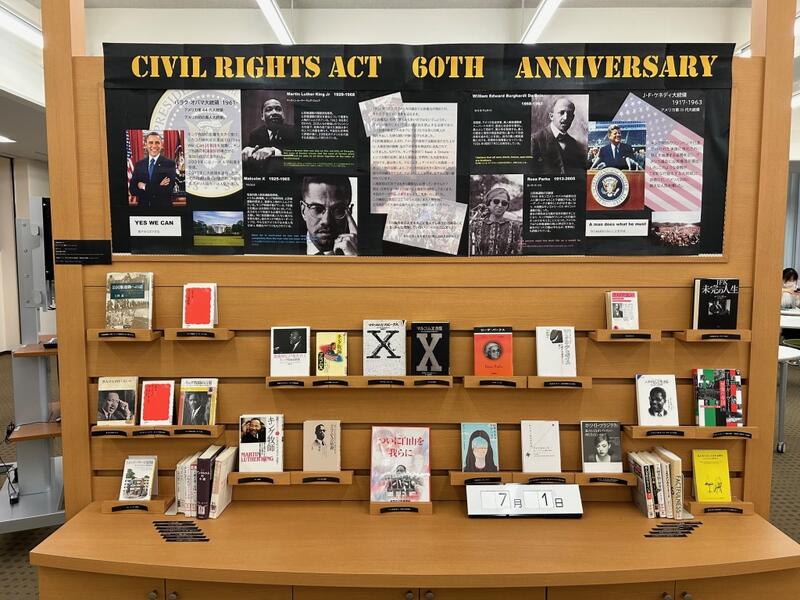

【2024年度7月 特集コーナー展示】CIVIL RIGHITS ACT 60TH ANNIV...

今月は、国際学部/文学部の古東先生から出していただいたテーマです。

1950年代からキング牧師などが進めていた、黒人差別に対する公民権運動が高まり、

1964年7月2日にアメリカ議会で公民権法(Civil Right Act)が成立してから60年が経ちました。

展示の様子はこちらです。

展示では、テーマに関連する人物の名言などとともに、関連資料を紹介しています。

名言とよばれることばがどのようにして、またどのような時に生まれたのかなど、その過程については、関連資料でご確認くださいね。

今回展示している本のリストはこちらです。本リスト.pdf

今年は11月5日にアメリカ大統領選の投開票が行われ、新しい大統領が決定します(就任式は来年1月20日の予定)。ここのところニュースでは、民主党からの候補者である現職のバイデン大統領と、共和党からの候補者であるトランプ元大統領の舌戦が繰り広げられている様子もよく見かけますよね。

アメリカ大統領は、自国のアメリカ1国のことだけでなく、世界情勢にも大きな影響を与えるため、今後の行方が気になります。

公民権運動に関わられた方々は、どのような思いでこの選挙を見つめているのでしょうか。

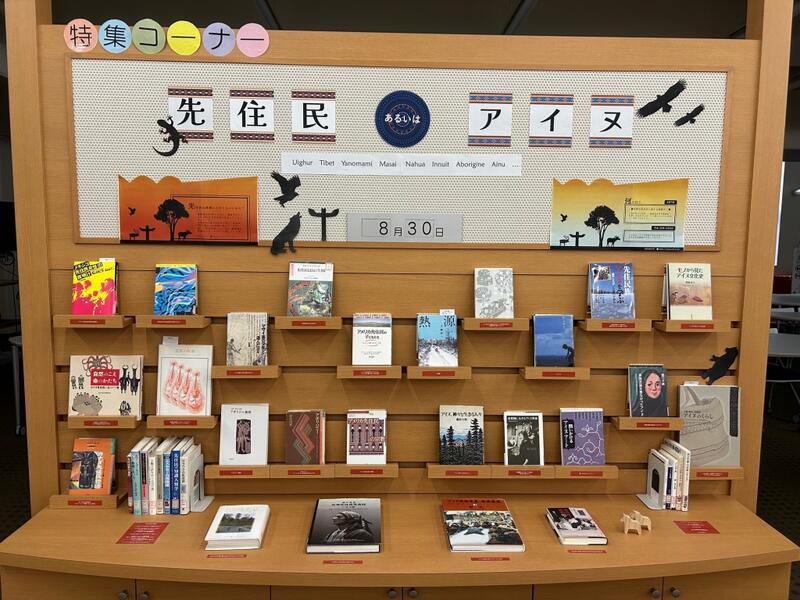

【2024年度8,9月 特集コーナー展示】先住民あるいはアイヌ

8月9月の夏休み期間中は、総合文化学科大澤先生からテーマ案をいただいた、

各地の先住民、またアイヌに関する資料を集めた展示を行っています。

国際連合広報センターウェブサイト(先住民族 | 国連広報センター (unic.or.jp)には以下のような記述があります。

「現在少なくとも5,000の先住民族が存在し、住民の数は3億7000万人を数え、90カ国以上の国々に住んでいる。多くの先住民族は、政策決定プロセスから除外され、ぎりぎりの生活を強いられ、搾取され、社会に強制的に同化させられてきた。また自分の権利を主張すると弾圧、拷問、殺害の対象となった。彼らは迫害を恐れてしばしば難民となり、時には自己のアイデンティティを隠し、言語や伝統的な生活様式を捨てなければならない。」

先住民族の問題は、国連でもこれまでに増して取り上げられるようになりました。

毎年8月9日は、「世界の先住民の国際デー」として指定され、世界の先住民の権利を促進、支持する記念行事が行われています。

今回展示している資料のリストはこちらです。本リスト.pdf

様々な先住民の本を集めましたので、この機会に先住民問題について考えてみませんか。