2026年に入りましたが、2025年度ですので、2025年が記念の年にあたるテーマでの特集展示です。

今回のテーマは、総合文化学科の河島真先生からのご提案で、「治安維持法と男子普通選挙法制定100年」がテーマです。

展示の様子はこちらです。

治安維持法と男子普通選挙法は1925年に制定されました。

男子普通選挙法により多くの国民への政治参加を促す一方で、治安維持法により社会主義運動や天皇制への反対運動を抑制しようとする矛盾がありました。

今回は河島先生にも選書にご協力いただき、治安維持法や男子普通選挙法に関する本のほか、SNSと政治・選挙を題材とした本や女性の選挙権獲得運動をテーマとした本を紹介しています。

今回紹介している本のリストはこちらです。本リスト.pdf

18歳から選挙権がある現在、政治や選挙の話題はみなさんにとっても責任のある話題であり、SNSやニュースで見かけることも多いと思います。

2月半ばまで展示していますので、春休み中にもぜひ図書館をご利用くださいね。

今月、館内ではこのような展示をしています。

今回の特集コーナー展示は文学部総合文化学科 三杉先生からご提案いただいたテーマ「故 谷川俊太郎氏追悼」です。

日本が世界に誇る詩人 谷川俊太郎は1931年12月15日に生まれました。詩人としては1952年に『二十億光年の孤独』でデビューし、以来世に発表された詩は数千に上ります。ほかにも翻訳家、絵本作家、脚本家、作詞家など多岐にわたってご活躍され、昨年11月13日に亡くなりました。

今回は著作の詩集のほか、翻訳された絵本、谷川俊太郎による選詩集などを選びました。また、谷川俊太郎は2008年10月18日に「ことばで紡ぐもの」というタイトルでめぐみ会講演においでくださったことがあり、その講演記録が記載されている同窓会誌『めぐみ』も展示しています。

音楽学部図書室の資料も〈春に〉などお馴染みの合唱曲をはじめ、谷川俊太郎が作詞した合唱曲の楽譜やCDを一部紹介しています。

今回ご紹介している本のリストはこちらです。2025.12_本リスト.pdf

音楽学部図書室の資料紹介はこちらです。谷川俊太郎の作品紹介_音楽学部図書室.pdf

ぜひいろいろな角度から谷川俊太郎の世界に、そして詩の世界に触れてみてはいかがでしょうか。

今月、館内ではこのような展示をしています。

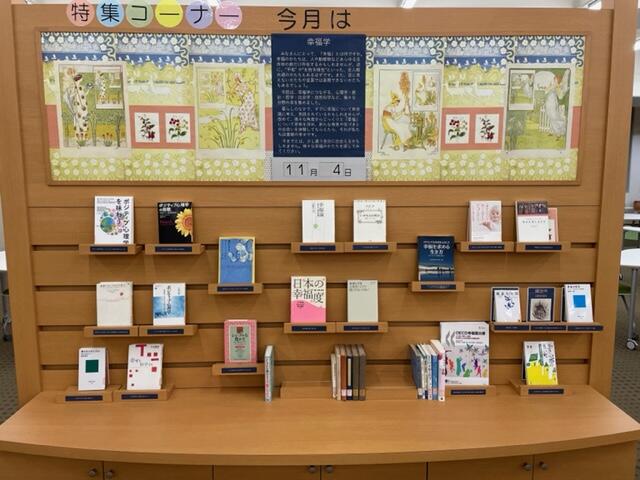

今月のテーマは、「男性学」です。

男性学(men’s studies)とは、「男性が男性だからこそ抱えてしまう『男性問題』を考察するための学問」です。

日本ではまだ多くは知られていない男性学ですが、北米・北欧では、既に男性学というスタート地点を越え、「CSMM(Critical Studies on Men and Masculinities)」(=批判的男性・男性性研究)が主流です。「ジェンダー化された男性や男性性が権力関係とどう関わっているのか、批判的に研究する段階」まで進んでいるそうです。

今回ご紹介している本のリストはこちらです。2025.11_本リスト.pdf

さて、男性学といえば、「国際男性デー (International Men’s Day)」ですね。

「国際男性デー」とは、男性の心身の健康と幸福、ジェンダー平等を促す日として、1999年にトリニダード・トバゴで始まった記念日です。毎年11月19日に指定されています。

男性が直面するさまざまな社会問題に焦点を当て、意識を広げる機会となっています。

国連が制定した、3月8日の「国際女性デー」と共に、ぜひ着目してみて下さい。

参考文献:

・周司あきら (2025)「男性学入門 そもそも男って何だっけ?」(Vol. 1359) 光文社新書

・田中俊之(2015)「いまなぜ男性学なのか:男性学・男性性研究から見えてきたこと」 『DIO : Data Information, Opinions : 連合総研レポート : 資料・情報・意見』(304), pp. 4–7. https://www.jstage.jst.go.jp/article/rengosokendio/28/5/28_4/_pdf/-char/ja,(2025年9月2日閲覧)

多賀太 (2019) 「男性学・男性性研究の視点と方法 : ジェンダーポリティクスと理論的射程の拡張」『国際ジェンダー学会』17, pp. 8–28. https://doi.org/htps://kansai-u.repo.nii.ac.jp/records/19737,(2025年9月2日閲覧)

・Happy Woman(2025)「国際男性デー| International Men’s Day」

https://happywoman.online/mensday/,(2025年9月2日閲覧)

・社会学用語(2024)「ヘゲモニックな(覇権的な)男性性」 https://sociology-terms.com/hegemonic-masculinity/,(2025年9月26日閲覧)

8、9月の万博の展示を会期に合わせて延長しておりましたので、10月の展示は10月14日から開始となりました。

10月以降の今年度の展示は半月ずつずらして行います。

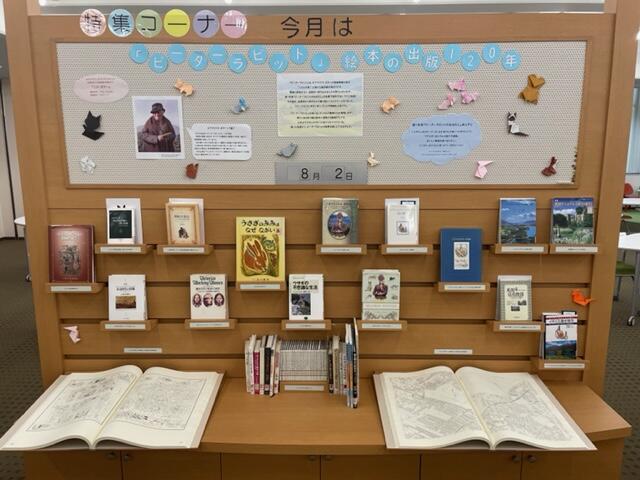

さて、10月の展示のテーマは「National Trust」です。英語学科の和氣先生よりご提案いただいたテーマです。

ナショナルトラストとは、市民が自分たちのお金で身近な自然や歴史的な環境を買い取って守るなどして、次の世代に残すというイギリスで始まった運動、またそのような活動をしているボランティア団体の呼称でもあります。ピーター・ラビットの作者として知られる、ビアトリクス・ポターも、自分の生まれ育った愛するイギリス湖水地方を守るため、土地を買い上げナショナル・トラストに寄付したことがよく知られています。

展示の様子はこんな感じです。

暑い日が続いたり、大雨による災害が増えたり、ヒグマによる被害のニュースをよく耳にするようになったり、飛行機から見下ろす景観が変わったりといったことにより、自然との付き合い方や自然・景観保護の大切さを感じる場面も多いのではないでしょうか。

日本でもナショナルトラスト運動が行われていますが、そちらについての資料も集めています。

展示している本のリストはこちらです。本リスト.pdf

ぜひ図書館新館まで足を運んでご覧ください。

※図書館システムリプレイス前の記事の再投稿です。

現在開催中の大阪万博には行かれましたか?

すでに何度も通っているという方もおられますが、暑さや人の多さに躊躇している方もおられると思います。

どちらの方々にもお薦めなのが、本で万博を楽しむということです!

夏休み期間中ですので、2か月連続の展示でこのような展示を行っています。

これまでの万博の歴史や、今回の万博の展示に関するテーマの本など、冷房の効いた図書館で涼しく万博を楽しみませんか。

写真を見ているだけでもなかなか興味深いです。

展示している本のリストはこちらです。本リスト.pdf

本で知識を得た後に万博に行かれると、楽しさにも深みが増しますので、おすすめです。

今月の特集コーナーは、総合文化学科 三木先生と佐藤先生から出していただいたテーマ「エウロペのまなざし ―神戸女学院で学ぶヨーロッパ諸語が開く世界」です。

「ヨーロッパ」の語源である「エウロペ」はギリシア神話における女神の名です。

彼女は全能の神ゼウスの化身である白い牡牛にまたがって地中海を越えたとされており、そのことからエウロペという語は「広く世界を観る者」という意味を持つこととなりました。この神話のエピソードを出発点として、ヨーロッパ諸語の魅力を紐解くという構想のもとにテーマをいただきました。

本学では第2外国語としてドイツ語・イタリア語・フランス語を、自由選択科目としてスペイン語・ギリシャ語・ラテン語の授業が開講されており、今回はその六言語に関する資料を展示しています。三木先生、佐藤先生から選書いただいた書籍もあります。

本リストはこちらです。

2025.05_本リスト.pdf

「ヨーロッパ諸語」と聞くとなんとなく遠い感じがしてしまいますが、実はヨーロッパ由来の言葉は日常生活でもたくさん使われています。例えば「ニュアンス」はフランス語、「カフェラテ」「エリンギ」はイタリア語、「アルバイト」はドイツ語由来の単語。展示担当者も個人的にイタリア語を勉強中ですが、日本語や英語と似ているところを見つけるたびに世界は様々な形で繋がっているのだなと感じる毎日です。

ぜひみなさんも、この機会に語学を通して「広く世界を観て」みませんか?

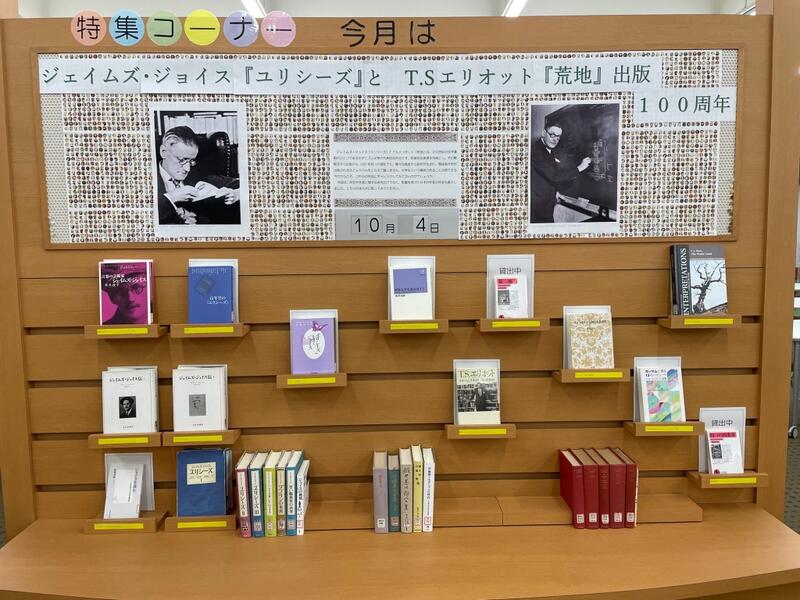

◎関連サイト

・エリオット財団による公式サイト https//tseliot.com/

・日本T.S.エリオット協会 https://t-s-eliot.org/

・THE JAMES JOYCE CENTRE https://jamesjoyce.ie/

・日本ジェイムズ・ジョイス協会(The James Joyce Society Japan)

https://www.joyce-society-japan.com/

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |