【新館】特集コーナー

特集コーナー

【2022年度10月特集コーナー展示】ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』とT.S.エリオット『...

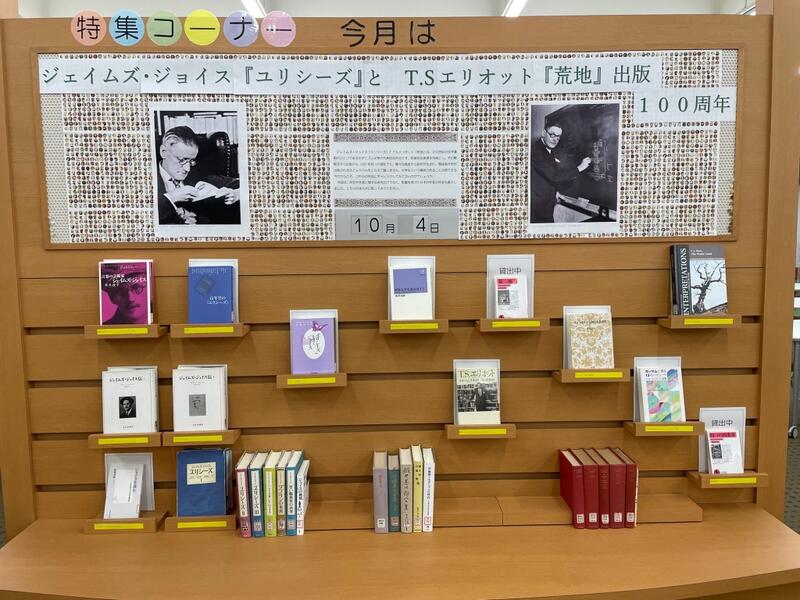

さて、後期最初の特集コーナー展示のテーマは、「ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』とT.S.エリオット『荒地』出版100周年」です。

館内の展示の様子はこんな感じです。

この2つの作品の共通点は…読んでいる途中で挫折する人が多く、難解というイメージを持たれることが多いということで知られています。

しかし、T.S.エリオットのOld Possum's book of practical catsはミュージカル「キャッツ」の原作としても知られていますので、少し身近に感じられるのではないでしょうか。

少しずつ日が暮れるのが長くなり、読書にはもってこいの秋の夜長のおともに、この2人の作家の本をどうぞ。

今回展示している本のリストはこちらです。本リスト10月.pdf

◎関連サイト

・エリオット財団による公式サイト https//tseliot.com/

・日本T.S.エリオット協会 https://t-s-eliot.org/

・THE JAMES JOYCE CENTRE https://jamesjoyce.ie/

・日本ジェイムズ・ジョイス協会(The James Joyce Society Japan)

https://www.joyce-society-japan.com/

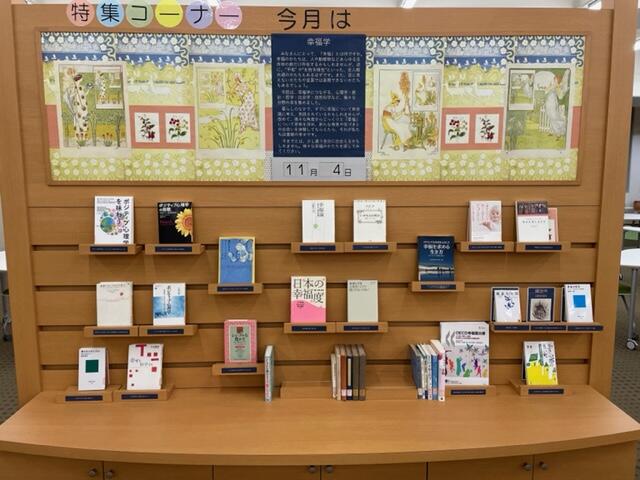

【2022年度11月特集コーナー展示】幸福学

コロナ禍で感染防止の行動制限があり、思い通りにいかないことが続いたここ数年、

学生のみなさんにとっても自分の人生や幸せとは何かについて考えることに意義があるのでは

ないか、との思いから、このテーマを取り上げてくださいました。

さて、「幸福学」とは?

耳慣れない人も多いかもしれません。

「幸福学」とは、人が幸せになるためのメカニズムを研究する学問のことで、心理学、哲学、

工学、経営学、社会福祉学など、さまざまな学問領域にまたがり、

それらの研究結果から「幸せ」という漠然としたものを科学的な知見から明らかにするものです。

昔から人々は「幸せ」を求め、宗教や哲学などが受け皿となってきましたが、

心理学や脳科学、認知科学などの進歩により、

どのような心の状態が「幸せ」であるのか数値などでも示されるようになりました。

また、数値ということで言うと、経営学などからも「幸せ」である状態が考えられるようになりました。

漠然と「幸せ」を追い求めるよりも、「幸せ」を感じられる数値を目指した方が、

確実に「幸せ」になれるということなのでしょうか。

寒い日にあたたかいものを食べる幸せと、暑い日に冷たいものを食べる幸せは、

どちらが数値的には「幸せ」なのでしょう。

個人的にはそんな素朴な疑問も浮かびました。

館内の展示の様子はこんな感じです。

そして、今回展示している本のリストはこちらです。本リスト11月.pdf

また、関連するリンクはこちらです。

●幸福度研究(内閣府)

幸福度研究とは何か/幸福を測ってどうするのか/過去の指標化の作業とはどこが違うのか

/研究をどう進めていくのか といった視点で

幸福度研究についての概略を知ることができます。

●World Happiness Report 国連機関であるSustinable Development Solutions Network が

毎年発表している世界幸福度ランキング公式サイト。

2022年度は146か国中日本は54位でした。なぜ、54位なのでしょう?

そして、その結果が意味することなどから、

自分自身の幸福度を上げるためにどうすればよいのかを考えてみるのも良いのではないでしょうか。

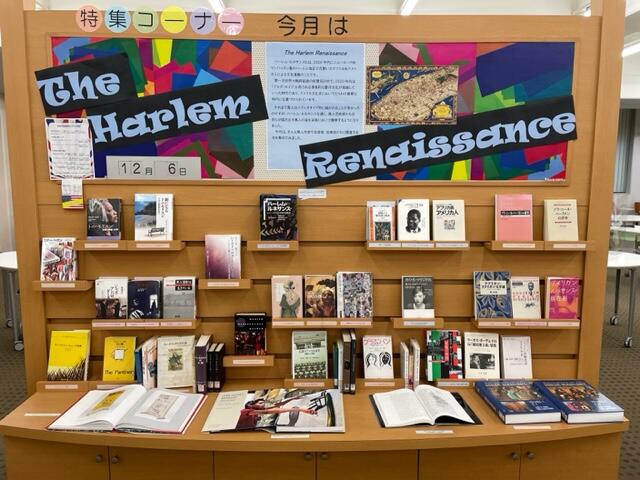

【2022年度12月特集コーナー展示】The Harlem Renaissance

'ハーレム・ルネサンス’ということばを初めて目にし、何のこと?と思った方もおられると思います。

ハーレム・ルネサンスとは、今からちょうど100年ほど前の1920年代にニューヨーク州マンハッタン島のハーレム地区で花開いた、アフリカ系アメリカ人による文化運動のことです。

第1次世界大戦後の好景気の中で、1920年代は「ジャズ・エイジ」と称される享楽的な都市文化が発展していった時代であり、アメリカ文化史においてとりわけ重要な時代に位置付けられています。

それまで黒人はステレオタイプ的に描かれることが多かったのですが、ハーレム・ルネサンスの活動を通し、黒人芸術家たちは自らが描き出す黒人の姿を芸術において模索するようになりました。

館内の様子はこんな感じです。

関連するリンクを紹介します。

・Encyclopedia Britannica | Britannica (ブリタニカ百科事典オンライン)

Harlem Renaissance と検索してみてください。用語の意味が分かるだけでなく、Britannica Quizなど用語に合わせたクイズによって楽しみながら、その用語について知ることができます。また、関連する用語がリンクされており、知識を深めることができます。英語学習にも役立ちます。

その他、YouTubeなどでHarlem Renaissanceと検索すると、様々な関連動画が閲覧可能です(History.comのチャンネルなど)。

この機会にぜひ、ハーレム・ルネサンスの文化の扉を開いてみませんか。

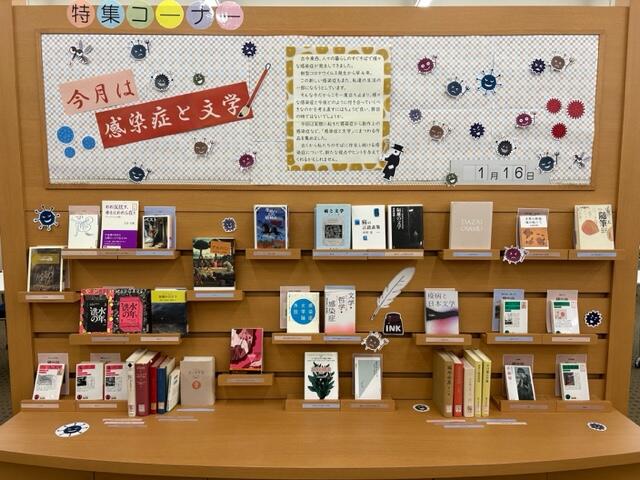

【2022年度1月特集コーナー展示】感染症と文学

館内の様子はこのような感じです。

2019年以降、形を変えながら拡大をしているウイルスと人類との闘いというのを、

私たちは身をもって経験しているところですが、このような闘いははじめてのことではなく、

歴史上繰り返されてきたものです。

そのため、感染パニックなどをモチーフにした小説などは、

これまでにも繰り返し書かれてきたテーマでもあります。

ひとくちに感染症を題材に取り上げた小説と言っても、そこで書かれているテーマは様々です。

事実を基に創作されたものもあれば、全くの架空の話もありますが、

書かれているテーマは例えば、パニックあるいは集団不安や、

そのような極限状態での人間の行動可能性に焦点をあてたものもあれば、

自分自身の中の葛藤や信仰などとのかかわりを描いたものなど…

まだまだ終わりが見えないコロナ禍にいる私たちにとって、

これらの作品は様々な示唆を与えてくれるかもしれません。

最後に関連するリンクはこちらです。

・国立感染症研究所ホームページ

コロナ禍においてはニュースなどで耳にする機会も多くなりましたので、

すでによく確認しているという方もひょっとしたらおられるかもしれませんが、

国内の感染症に関する情報を得たいときはまずはこちらから。

・World Health Organization(世界保健機構)

国際連合の関連機関の一つですが、こちらもコロナ禍になってからというもの、

ニュースで耳にする機会が増えました。

世界で今起こっている、健康や保健に関することを知りたいときにはこちらを。

その他、それぞれに関連リンクがありますので、

興味のある方はさらにその関連先リンクも見てみてくださいね。

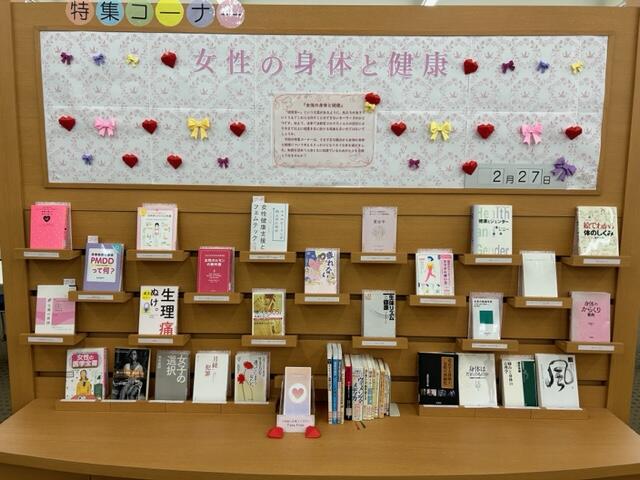

【2022年度2,3月特集コーナー展示】女性の身体と健康

現在の展示テーマは「女性の身体と健康」です。

このテーマ案は、環境・バイオサイエンス学科の佐藤友亮先生からいただきました。

春休み中なので、展示期間はいつもより長く2か月にわたっています。

テーマに関する本を集めてみたところ、全体的に表紙にピンク色が多くつかわれている印象です。

今回展示している本のリストはこちらです。

⇒本リスト①健康、女性.pdf

本リスト②身体.pdf

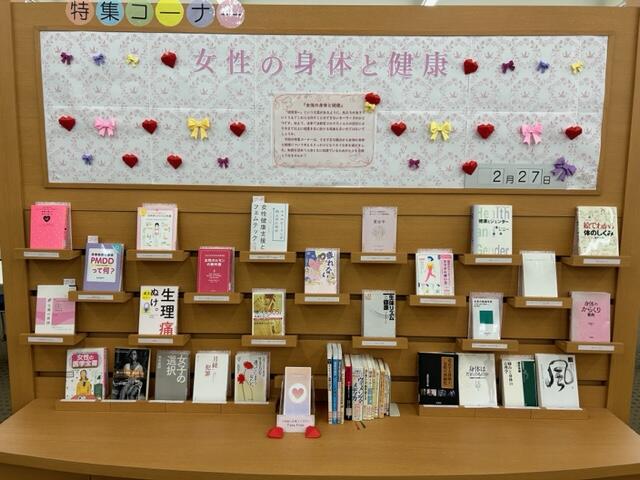

そして、展示の様子はこんな感じです。

ピンク色は、乳がんの早期診断・早期発見・早期治療・を目指す活動として知られる、

ピンクリボン運動でも名前の通りイメージカラーとされています。

全ての女性に関わる運動であるため、

女性のイメージを代表する色としてピンクが選ばれたようです。

このテーマ案は、環境・バイオサイエンス学科の佐藤友亮先生からいただきました。

春休み中なので、展示期間はいつもより長く2か月にわたっています。

テーマに関する本を集めてみたところ、全体的に表紙にピンク色が多くつかわれている印象です。

今回展示している本のリストはこちらです。

⇒本リスト①健康、女性.pdf

本リスト②身体.pdf

そして、展示の様子はこんな感じです。

ピンク色は、乳がんの早期診断・早期発見・早期治療・を目指す活動として知られる、

ピンクリボン運動でも名前の通りイメージカラーとされています。

全ての女性に関わる運動であるため、

女性のイメージを代表する色としてピンクが選ばれたようです。

また、色の持つ効果に関する研究により、

ピンク色は女性ホルモンの分泌を助けたり、

「クールダウンピンク」と呼ばれるなど、

攻撃性や怒りを鎮める効果があることが分かってきたようです。

ピンク色の効果で、生理痛をはじめとする、

女性特有の痛みや悩みが少しは軽減してくれると良いですね。

女性特有の痛みや悩みが少しは軽減してくれると良いですね。

さて、今回の展示では、テーマに合わせて、

女性に起こりえるさまざまなお困りごとや、

お悩みごとがあったときのお助けガイドになるようにと、

さまざまな相談窓口や電子ブックなどを紹介するパスファインダーを配布しています。

こちらからダウンロードも可能です。(短編綴じ両面印刷/三つ折り)

⇒女性の身体と健康パスファインダー.pdf

⇒女性の身体と健康パスファインダー.pdf

このパスファインダーを頼らなくて済むのが一番かもしれませんが、

自分自身のことだけでなく、身近な誰かに問題が起こったときにも

掲載されている情報が助けになるかもしれません。

掲載されている情報が助けになるかもしれません。

女性に多く起こる問題と、どのようなサポート窓口があるのか、

この機会にぜひ知っておいてもらえたらと思います。

この機会にぜひ知っておいてもらえたらと思います。