◎関連サイト

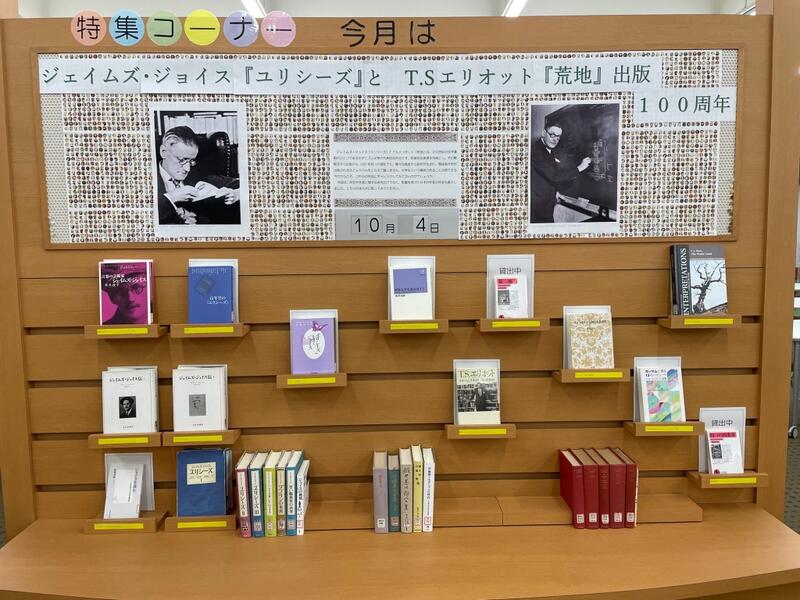

・エリオット財団による公式サイト https//tseliot.com/

・日本T.S.エリオット協会 https://t-s-eliot.org/

・THE JAMES JOYCE CENTRE https://jamesjoyce.ie/

・日本ジェイムズ・ジョイス協会(The James Joyce Society Japan)

https://www.joyce-society-japan.com/

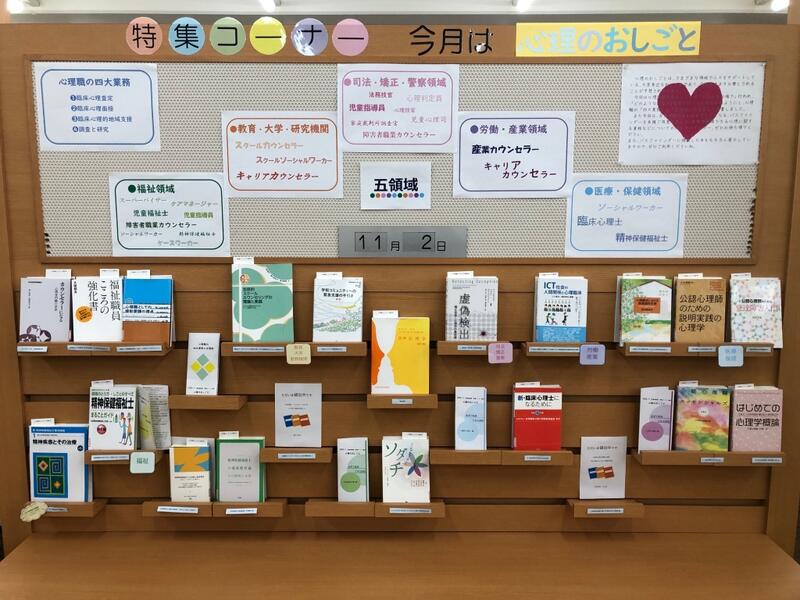

著者アンソニー・ストーはベテランの臨床家で、人格の成熟は、独立・自立ではなく、成熟した依存ができるようになることだ、と丁寧に説いています。私は高校生の時に読んで衝撃を受け、心理療法に興味を持ちました。

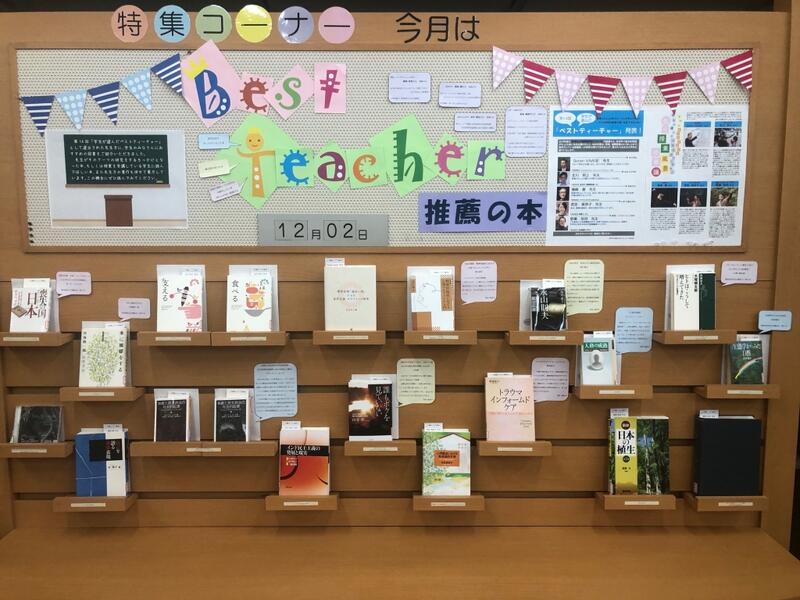

他にもおすすめコメントをいただいているのですが、館内展示にてご覧ください☆

来館困難な方は郵送での貸出も行っておりますので、ぜひご利用くださいね。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |