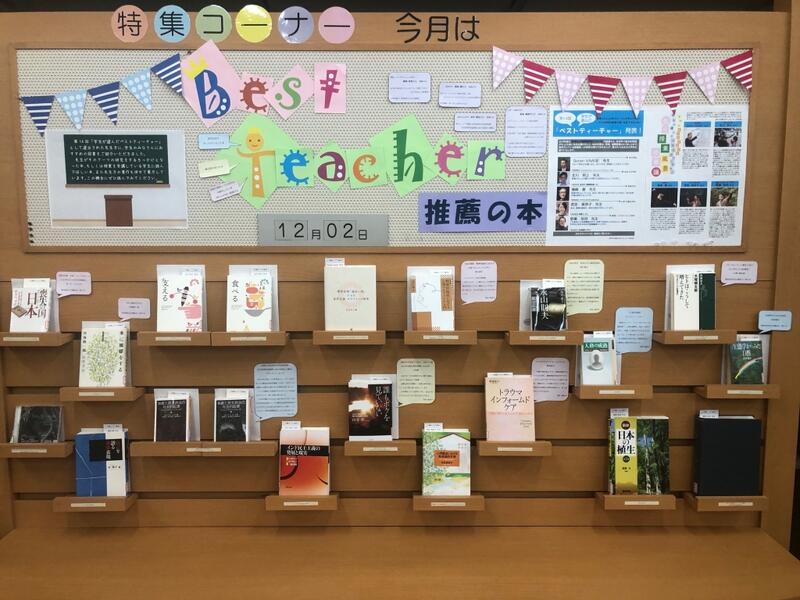

12月の展示では、第14回「学生が選んだベストティーチャー」に選出された先生方にご推薦いただいた本と、先生方の著作本をご紹介しています。

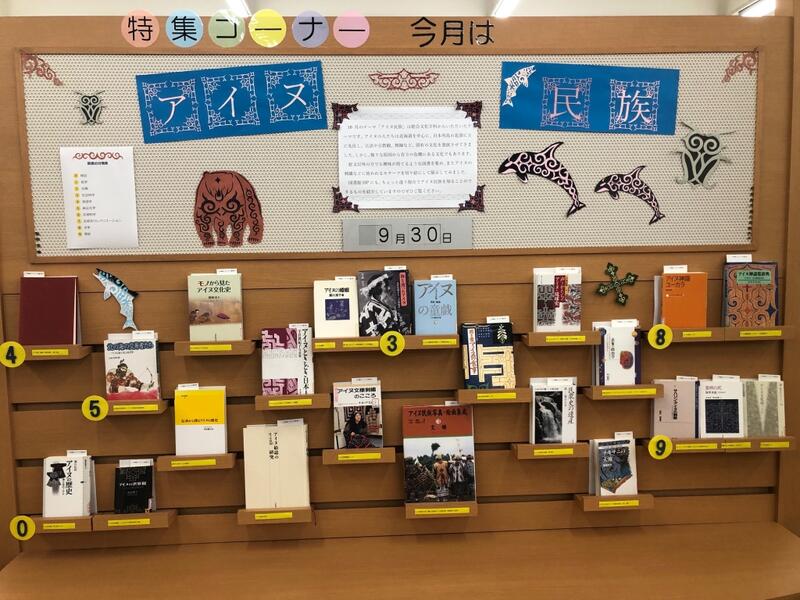

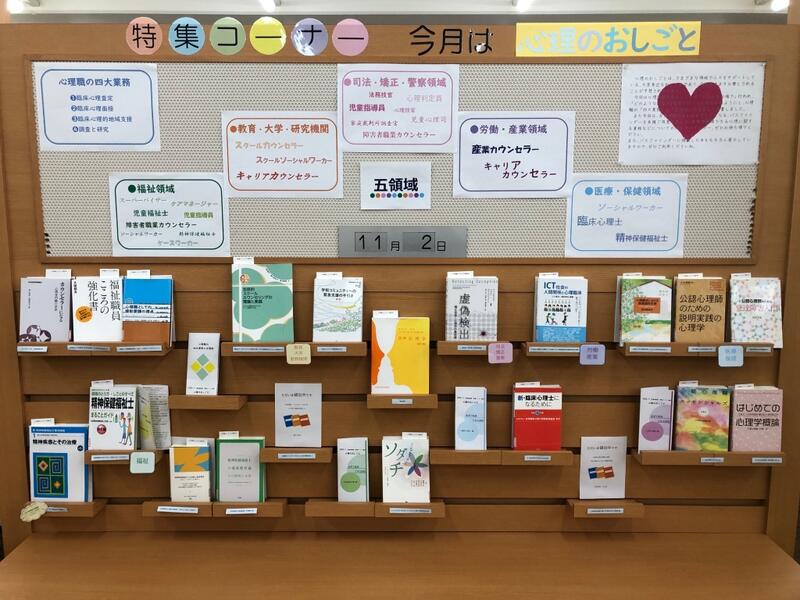

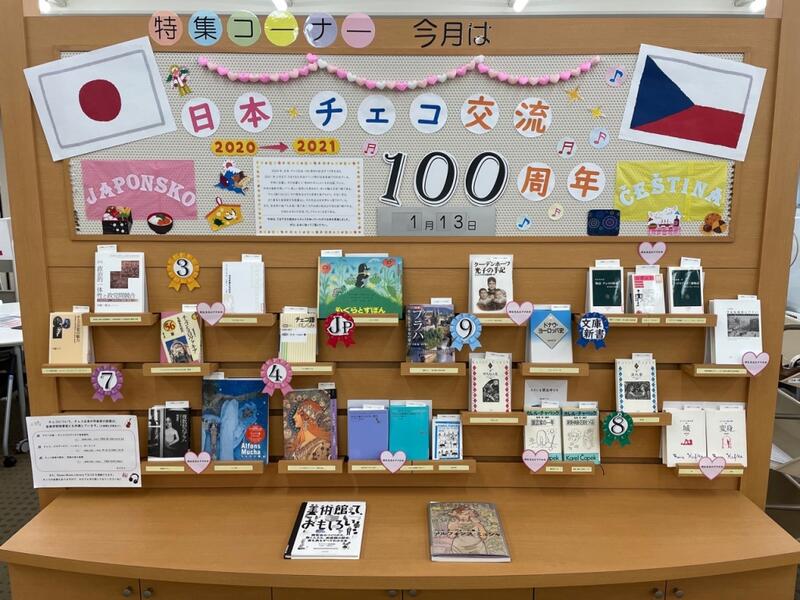

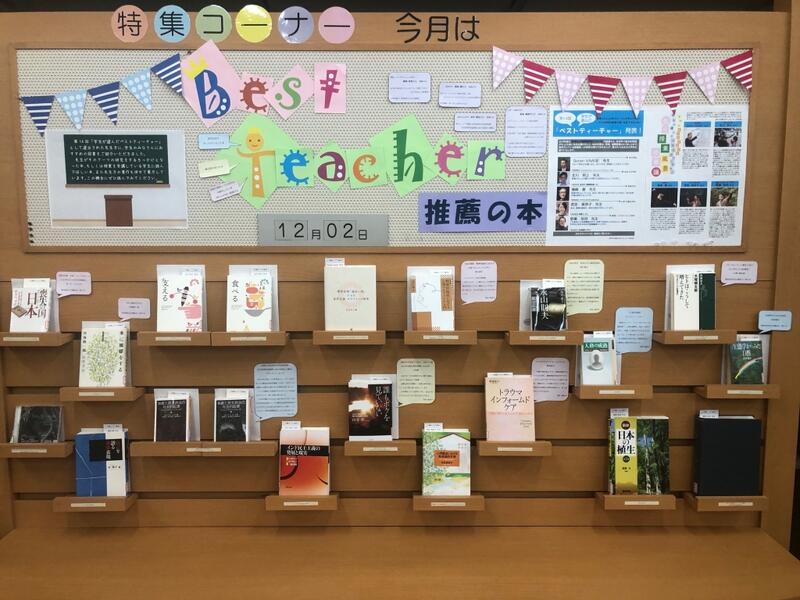

館内での展示の様子はこんな感じです☆

学生のみなさんが集まった教室を思わせるような、明るくて賑やかな飾りつけになっています。

「学生が選んだベストティーチャー」は、前年度に実施された「学生による授業評価アンケート」の結果から、各学科で総合的に最も高い評価を受けた先生方が選出されているということです。

そんな先生方に、

・研究の道を志すきっかけとなった本

・学生のみなさんに読んでもらいたい本

・最近感銘を受けた本

という観点からおすすめの本を選んでいただきました。

今年度はオンライン授業が殆どという方も多いので、先生方と直接お会いする機会も少ないと思います。

本を通じて先生方のお人柄に少し触れられるかもしれませんよ☆

展示中の本のリストはこちらです☆ BOOK LIST (HP).pdf

リスト中、4(北川将之先生選)と10(若佐美奈子先生選)は、先生方が研究を志すきっかけとなった本とのことです。

先生方から選んでいただいた本について、お薦めコメントをいただきましたので少し紹介します。

<北川将之先生より>

リストNo.4について

『独裁と民主政治の社会的起源:近代世界形成過程における領主と農民』(上・下) Barrington Moore/著 岩波文庫

大学4年の時にこの本を読んで、アメリカやイギリスの農民は自由を獲得したのに、なぜインドの農民は抑圧され続けるのか疑問に思いました。インドの農民には希望の光さえないような記述がされていて、強く印象に残りました。この本が書かれたのは1960年代ですが、それから半世紀を経てインドの農民は政治的自由を手に入れることができたのか知りたいと思い、インドの村の政治を調査研究しようと考えました。

<若佐美奈子先生より>

リストNo.10について

『人格の成熟』アンソニー・ストー/著 岩波書店

著者アンソニー・ストーはベテランの臨床家で、人格の成熟は、独立・自立ではなく、成熟した依存ができるようになることだ、と丁寧に説いています。私は高校生の時に読んで衝撃を受け、心理療法に興味を持ちました。

他にもおすすめコメントをいただいているのですが、館内展示にてご覧ください☆

来館困難な方は郵送での貸出も行っておりますので、ぜひご利用くださいね。

詳しくはこちらをどうぞ。

もしくは、オープンアクセス(インターネットを通じて誰もが無料で閲覧可能な状態にある)の論文であれば自宅からでも先生方の論文を読むことができます。

※ただし心理系などの論文は、プライバシーの観点からオープンアクセスになっていないものも多いです。

①神戸女学院大学機関リポジトリより検索(図書館HPのトップページ右側にもバナーあり)

今回選出された先生方の中では、以下の論文などを読むことができます。

<北川将之先生>

・『論集』第65巻(2018)論文"チベット亡命政府の民主化―2015-16年主席大臣選挙の事例分析―”掲載あり

・『女性学評論』第30号(2016)講義録”女性学連続セミナー「はたらくこと・そだてること」インド農村議会の女性議員の子育てと仕事-マイクロファイナンス、政治意識”掲載あり

<野嵜玲児先生>

・『論集』第61巻第1号(2014)共著論文"神戸女学院岡田山キャンパスの野鳥”掲載あり

②CiNii Articlesより検索

ご自宅で検索される場合は、VPN接続をした上で検索するのが便利です。

オープンアクセスになっていなくても、本学図書館で所蔵しているかどうか検索が可能になるためです(KCL蔵書検索とリンクします)。

VPN接続はじめ、学外からの便利な利用法についてはこちらを参照してください。

論文を検索し、オレンジのバナーが表示されればオープンアクセスになっていますのでご自宅からでも閲覧可能です。

例えば、今回選出された先生方のお名前で検索してみると、

VAAGE先生の論文の中にはオープンアクセスになっているものもありますが、

島崎先生の鼎談記事はオープンアクセスになっていませんが、本学図書館に所蔵の雑誌に掲載されていることがわかります。

上手く検索できなかったという3年生の方はぜひ、現在Zoomでガイダンスを実施中ですのでよろしければぜひ参加申し込みを!

詳しくはこちら(英文学科の方はこちら)

ガイダンスの対象外の方は、よろしければ直接図書館にお問い合わせください。

最後に、図書館コンテンツではありませんが、島崎先生はご自身のYouTubeチャンネルをお持ちです。

振付家 / 島崎 徹Toru Shimazaki - YouTube

本学音楽学科舞踊専攻のみなさんのパフォーマンスも観られますのでぜひ☆

素晴らしく素敵ですよー‼